Несмотря на мрачные события прошлого и драматизм настоящего, он уверен, что в основе мира лежит...

Несмотря на мрачные события прошлого и драматизм настоящего, он уверен, что в основе мира лежит свет. Три чуда, которыми судьба одарила одного из самых успешных русских художников, — тому подтверждение.

— Эрик Владимирович, ваши работы выставляются в Центре Помпиду, Лувре, Тейт Модерн, продаются на аукционах. Вы гений?

— Я — нет. Никогда не считал себя таковым. Наоборот, вечно страдал от комплекса неполноценности. У гения, как мне казалось, все получается легко и быстро. У меня не так. В начале каждой работы всегда возникает образ сообщения. Я его ясно вижу в своей голове, но когда пытаюсь воспроизвести, замечаю, что получилось непохоже. Надо искать ошибку, на это уходит много времени и сил. Поэтому делаю всего три-четыре картины в год. Было бы больше таланта, работал бы легче и создал больше.

Мы сейчас сидим в Париже как в осаде. Работа художника, в общем-то, подразумевает одиночество, но все-таки хотелось бы встретиться с близкими людьми. Конечно, с женой Наташей мы выходим, но жизнь ограничена в своих действиях. Зато работаю много и ежедневно. Сейчас, когда закрыты рестораны, кафе, книжные магазины, музеи, времени для этого еще больше. Хотя музеи для меня — тоже работа, крайне серьезная, на которой я сильно выкладываюсь. Обычно хожу в Лувр и в Центр Помпиду, смотрю конкретно то, что мне сегодня нужно. Постоянно езжу во Флоренцию. Безумно люблю Фра Беато Анджелико и обязательно посещаю монастырь Сан-Марко, где находятся его изумительные фрески.

Флоренция мне необходима — ее воздух, атмосфера. Но этот город еще и школа. Постоянно нахожу там что-то такое, чего раньше не замечал или не понимал, а на сей раз вдруг понял, и это очень важно.

Выясняется: того, что умею, делается все меньше, а того, чего не умею, — все больше. Так что Флоренция — своеобразная школа, где каждый год переходишь из старшего класса в младший.

— Как вы стали художником?

— Рисовал я всю жизнь, во всяком случае, сколько себя помню, притом хорошо — это видно по нескольким сохранившимся детским рисункам. Впрочем, ничего особенного в этом нет — в шесть-семь лет многие дети неплохо рисуют. Отцу нравились мои «опыты», и он решил, что я должен стать художником. Когда началась война, отец сразу же ушел на фронт добровольцем. Мы с мамой оказались в эвакуации — сначала в Саратове, а когда к городу подходили немцы, нас отправили по Волге и Каме до Свердловска. В 1943 году вернулись в Москву. Весной 1944-го папа приехал на десять дней в отпуск. Тогда я его видел в последний раз, в июле отец погиб. Его вера в меня как в художника стала для нас с матерью завещанием. Вопрос о моем будущем был решен.

Тем не менее поступление в Московскую художественную школу (МСХШ) осенью 1947 года отношу к одному из нескольких чудес в своей жизни. Первый раз я провалился на экзаменах и весь следующий год усердно занимался в городском доме пионеров у Александра Михайловича Михайлова, которому невероятно признателен. Я делал успехи, меня хвалили, да и сам уже понимал, что теперь выдержу конкурс. Мама поставила условие: чтобы непременно поступил, иначе заберут в армию. И вдруг совершенно неожиданно у меня открылся туберкулез. Доктора отправили на лечение в санаторий — как раз во время вступительных экзаменов. Я страшно страдал, что прозябаю в проклятом Крыму, и все же пытался писать этюды, акварели. Вернувшись в Москву, принес их в МСХШ, хотя знал: принять смогут только на следующий год. Когда секретарша объясняла, что я опоздал и что экзамены закончились, подошел один из педагогов: «Ну что ж ты так?!» Я объяснил, что болел. Он посмотрел мои работы, а потом сказал секретарше как-то очень настойчиво: «Придержи его документы. Мало ли что случится, будет кандидатом».

Я ждал телефонного звонка как сумасшедший, ни о чем другом и не думал. В обычной школе уже начались занятия, но уроки я не делал, пошли двойки. Часто снилось: вот сейчас зазвонит телефон, скажут, что меня приняли. И вдруг действительно, как в сказке, раздался звонок и мне сообщили, что я зачислен... До сих пор не понимаю, что произошло. Это было чудо. МСХШ в Лаврушинском переулке сыграла огромную роль в моей судьбе во всех отношениях. Ребята оказались гораздо интереснее, чем в обычной школе, более того, одноклассники навсегда остались моими друзьями. Новых по жизни прибавилось немного, да и те новые, как выяснялось, окончили ту же школу. Причем нас необязательно объединяли схожие взгляды на искусство, скорее мы были близки по-человечески. В художественной школе рисовали как одержимые, учились не столько у педагогов, сколько друг у друга. Больше половины ребят из класса, как и я, росли без отцов, только у многих ситуация была гораздо хуже. Мой-то отец погиб на фронте, я им гордился, получал за него пенсию. А скольким приходилось прятаться, объяснять или не объяснять, куда он делся. Обычно матери говорили сыновьям, что их отцы в долгосрочной командировке, хотя на самом деле отбывали срок в лагерях. И те верили, даже в голову не приходило сомневаться. Сейчас мне трудно понять то наше сознание, хоть я и пережил страшное сталинское время.

Когда в 1952-м поступил в Суриковский институт, не покидало ощущение, что после школы я попал в глухую мрачную провинцию. Искусство как таковое мало кого из студентов интересовало. Большинство — уже взрослые люди, после армии, им нужно было зарабатывать на жизнь. Главное — получить диплом, вступить в Союз художников и делать карьеру. Зато в институте была бесплатная натура. Два часа в день я рисовал, три — писал, если занимаешься этим пять лет и ты не идиот, чему-нибудь да научишься. Отечественная культура переживала тогда самый мрачный период — шла «борьба с формализмом и космополитизмом», окончательный разгром искусства. МСХШ считалась в институте рассадником формализма, и на ее выпускников смотрели с подозрением.

Если бы не смерть Сталина, даже не знаю, что было бы дальше. После кончины вождя жизнь стремительно начала меняться к лучшему. Не то чтобы все стало идеально, но появилась возможность иметь свое суждение и за это не убивали.

В институте мне прочили блестящее будущее, но я чувствовал: то, чему здесь учат, — неправда. Окончив Суриковский, впал в отчаяние. Чтобы приобщиться к настоящему, серьезному искусству, пришлось переучиваться, и произошло это во многом под влиянием Роберта Рафаиловича Фалька и Владимира Андреевича Фаворского. В тяжелое темное время они были для меня светом и очень помогали.

Тогда ходил анекдот: «Кто такие формалисты?» — «А это у кого фамилия на «Ф» — Фальк, Фаворский, Фонвизин». Нам казалось, что именно формалисты — посвященные, жрецы, которым открыты тайны искусства. Мы с Олегом Васильевым шли к Фаворскому и задавали бесконечные вопросы... Уходили от него — как на крыльях улетали, до сих пор помню то ощущение восторга.

Только через пять лет я почувствовал, что не просто осваиваю чужой опыт, но появился и свой вопрос к жизни, возникла своя проблема. Я стал общаться с картиной, стал понимать не только то, чего от нее хочу, но и чего она хочет от меня. Оказалось, художник, работающий с картиной, — не творец, а собеседник: он задает вопросы, она отвечает. И это понимание пришло от Фаворского. Хотя формально не имею права назвать его учителем — ведь бывая у Владимира Андреевича в мастерской, даже не показывал ему (в отличие от Олега Васильева) свои работы. Стеснялся... А вот Фальку решился. Роберт Рафаилович учил ценить и понимать живопись, особенно французскую, которую тогда воспринимали как «самое современное искусство». Но именно Фаворский научил меня думать в профессиональном смысле, стремиться к ясности. Помню, насколько был поражен, когда он сказал, что картина существует еще до того, как на ней что-либо изображено.

Владимир Андреевич помог мне сформировать понятие пространства и его взаимодействия с плоскостью, понять, что это не технический, а изначально основополагающий вопрос для искусства.

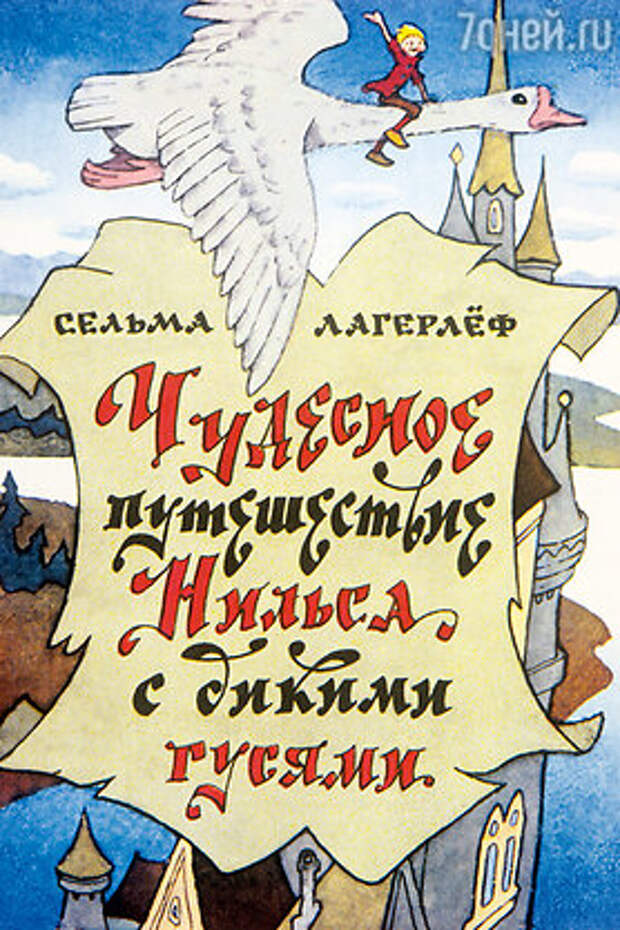

— Неcколько поколений советских детей выросло на ваших с Олегом Васильевым сказочных иллюстрациях. Почему, окончив живописный факультет, взялись за книги?

— Чтобы стать серьезным художником, мне требовалось духовно и материально быть свободным от государства — тогда единственного заказчика. Понимал, что приспосабливаться не смогу, — пришлось отказаться от живописи как заработка. Но поскольку ничего другого не умел — только рисовать, — лучшим способом оказалось иллюстрировать детские книжки. Именно детские: рисунки в них играют роль не меньшую, чем текст, а иногда и большую — значит, это дело небесполезное. Нас с Олегом Васильевым привел в издательство «Малыш» Илья Кабаков, он же помог разобраться в ремесле — Илья учился на книжной графике и уже был мастером. Наш год отныне делился пополам: как правило, осенью и зимой мы вместе с Олегом зарабатывали книгами, а весной и летом, когда много солнца и света, занимались живописью, уже каждый по отдельности. И так тридцать лет...

Иллюстрирование приучало к дисциплине — приходилось работать быстро, чтобы оставалось время для профессиональной деятельности. Но переход от книжной работы к живописи был каждый раз мучительным. Это совершенно разный характер работы, разные задачи. Чтобы оторваться от реальности, у которой масса обязательств и требований, освободить душу от того, что на ней налипло, мы на несколько дней отправлялись в походы.

Когда художники начинают что-то новое, нужно, чтобы рядом были единомышленники, с которыми можно делиться идеями, обсуждать, спорить. Как было в свое время у импрессионистов во Франции и у русских авангардистов, хотя они и ругались, и воевали, но вместе с тем и поддерживали друг друга. Вот и мы с Олегом очень поддерживали друг друга. Если бы не он, не знаю, как выдержал бы ту изоляцию, в которой мы находились. Две выставки моих ранних работ, на которые даже не мог пригласить друзей — публику в основном составляли кагэбэшники, в расчет не беру: одна, в Курчатовском институте в 1965-м, продолжалась менее часа, и ее запретили, другая, в кафе «Синяя птица» три года спустя, — один вечер. Трудно вынести все это, но я как-то держался. Все жили с ощущением — советская власть навечно и надеяться не на что. Тем не менее была сильная внутренняя потребность выразить свое время. Чем ее объяснить — не знаю. Зачем, почему, кому это нужно? Никому не нужно... Я показывал картины всем кто хотел, но желающих оказывалось немного. У большинства художников андеграунда имелся свой круг поклонников и почитателей, у меня — нет. Не покидало и чувство страха... Когда работал в мастерской и в дверь стучали, я боялся открывать. Хотя мы с Олегом построили ее на собственные деньги, считалось, что мастерская принадлежит Художественному фонду. Кстати, это и спасало: одно дело выкинуть за порог просто какого-то там художника-одиночку, другое — члена большой организации. Тем не менее милиция часто требовала моего выселения в двадцать четыре часа. Приходилось куда-то ходить, кого-то просить. В конце концов мы перестали открывать дверь всем подряд — только на условный стук друзей.

Поскольку мне постоянно угрожали, что исключат из Союза художников, я боялся, что отберут мастерскую и некуда будет деть картины. И если они кому-то нравились, готов был отдать бесплатно. Интерес ко мне, как ни странно, возник за границей. В конце семидесятых железный занавес немного приподняли, в Москву стали приезжать иностранцы, они приходили в мастерскую посмотреть мои работы, кое-что покупали. На Западе появились публикации, печатали репродукции моих картин. «Горизонт», например, поместили на афише Венецианской биеннале. Правда без подписи, но тем не менее... Оригинал оставался в моей московской мастерской.

Горизонт — понятие для меня очень серьезное, оно связано с понятием свободы. Я убежден: свобода невозможна в социальном пространстве просто потому, что оно должно быть как-то организовано, а значит, обязательно в нем будут присутствовать и насилие, и ограничения. Но социальное пространство — не единственная реальность. Именно за его границами и есть настоящая свобода — значит, надо как-то через это пространство проскочить, в этом все дело. Горизонт при этом не линия запрета, не конец пути, наоборот, указание: вот там, по ту сторону, и свобода, и смысл нашего существования. Этим мои понятия отличаются от поп- и соц-арта, для которых тиражированный мир — единственная реальность. Хотя меня часто относят то к одному, то к другому и общее у нас действительно присутствует, но есть и принципиальное несовпадение. Моя задача — выйти за пределы, за границы того мира, который мы можем увидеть и услышать.

Зимой 1978-го, как раз после афиши «Горизонт» на Венецианской биеннале, меня начала дергать милиция, стали таскать на проработки в Союз художников, и друзья решили: надо меня на некоторое время спрятать, пока все успокоится. Отправили на дачу к Олегу. И случилось замечательное происшествие...

Наш как бы роман с Наташей тогда еще не начался, но вот-вот должен был начаться. Встреча с ней на даче — еще одно чудо в моей жизни, наше семейное чудо. Мы действительно поддерживаем друг друга, не знаю, насколько я ее, но она меня — очень. Я показываю ей работу, жена критикует или принимает. Сейчас в изоляции Наташа — мой главный зритель и ценитель. Это само по себе невероятно — в общем-то у нас разные взгляды на искусство. Тем не менее где-то в глубине, в основе мы единомышленники. Наташа была вдовой моего друга, замечательного поэта Михаила Соковнина. В Москве жила с его матерью, мы с Олегом не раз бывали у них в гостях. И вот пригласили Наташу на дачу. Я вручил ей расписание электричек (ходили они довольно редко) и нарисовал план, как найти дом в академическом поселке. (Наташа смотрела на план с противоположной стороны и видела его в зеркальном отражении.) Утром отправился ее встречать. Подошел поезд, но без Наташи. Был жуткий мороз, станция маленькая, и никакого укрытия, чтобы пристроиться подождать. Решил: ну не смогла приехать, что делать — грустно конечно... И вернулся на дачу.

Дальнейшее знаю со слов Наташи. Она, как и полагается, опоздала на электричку (опаздывала всегда, пунктуальности научилась только во Франции) и добиралась на следующей. Вышла из вагона — на станции никого... Откуда ни возьмись появилась служащая:

— Вы к художникам приехали? Один тут вас встречал.

Наташа спрашивает:

— Какой? С бородой?

— С бородой.

Решила искать дом, а куда идти — не знает: план забыла дома. Я тогда носил тяжелые ботинки с рельефной подошвой — она увидела следы на нетронутом снегу и пошла по ним. И все вроде правильно — елки, которые я ей рисовал, потом деревня, которую нужно миновать. Шла по снежному полю, глаза слепило от того, что вокруг все бело, пересекла его и оказалась перед замерзшим ручейком, у которого следы закончились. На другом берегу, на возвышении, тоже никаких следов. А на горке дома, из труб дымок подымается.

Решила, перешагнув ручеек и вскарабкавшись на гору, дойти до поселка, узнать, живет ли там Олег Васильев, а если нет, спросить, где ближайшая станция — возвращаться назад не было сил. На улице ни души, мороз, спросить некого, шла и заглядывала в окна. В каком-то и увидела нас с Олегом, склонившихся над рисунками. Мы работали над сказкой, названия сейчас и не вспомню. До сих пор неясно, чьи все-таки это были следы и как Наташа до нас добралась, исходя из плана, который помнила в зеркальном отражении.

— Что еще сказочного и чудесного случалось на вашем веку?

— Самое светлое и радостное событие — первая персональная выставка, в Цюрихе в Кунстхалле. Мне тогда уже пятьдесят пять исполнилось. После нее все в жизни пошло по-другому. Больше не нужно было прятаться, бояться. Выставка имела успех. Поскольку я плохо понимаю, как она организовалась, отношусь к ней как к чуду. Дело в том, что в СССР мои работы нельзя было показывать, да они, как уже говорил, никому и не были нужны. В результате почти все уехали за границу как не представляющие художественной ценности по мнению Министерства культуры.

Мои швейцарские почитатели — Поль Йоллес, который был членом директората европейских художественных музеев, и его дочь искусствовед Клаудиа предложили мне сделать выставку в Цюрихе. Картины собирали из частных коллекций по всему миру. Лично мне уже ничего не принадлежало, только приглашение на вернисаж прислали.

Это был 1988 год — полным ходом шла перестройка, а меня не выпускали — в ЦК целый месяц решался вопрос! Загранпаспорт получил буквально в последний день.

Наташу из Союза не выпустили, так что в Цюрих в январе я поехал один. А через полгода в стране все сильно поменялось: запреты на зарубежные поездки сняли, у нас появилась возможность свободно путешествовать. Из Швейцарии выставка проехала по музеям Голландии, в Германию, потом в Париж — в Центр Помпиду, в Лондон. А ведь я был готов к тому, что никогда не смогу показывать свои работы, зарабатывать картинами на жизнь. Появилась масса предложений от галерей. Мы выбрали американскую и полетели с Наташей в Нью-Йорк готовить новую выставку. После Европы мои работы выставлялись во многих крупных музеях США.

Я не собирался завоевывать Запад, кому-то что-то доказывая, он приглашал меня таким, какой есть. И поскольку находился там «на временной работе», эмигрантского сознания не было никогда. У Наташи тоже. Москва оставалась родным городом, который я понимаю как свой и отказаться от него не могу. Три месяца в году провожу в Москве, сейчас скучаю по ней. Как только появится возможность, сразу прилетим. В Америке я наконец-то смог посвятить все время работе над картинами. Из мастерской почти не выходил. В Нью-Йорке мне было хорошо. А Наташе там не понравилось, очень... Английского она не знала, единственное слово, которое слышала со всех сторон, — «доллар». В какой-то момент ей стало трудно. Почувствовала, что нет исторической почвы под ногами, что осталась без корней. А смысл Парижа, где мы живем с 1991 года, как раз в толще прошлого под тобой, и что происходит сегодня, не так важно. Наша квартира — рядом с одной из самых старых парижских улиц — Сен-Дени. Моя последняя картина так и называется «Rue Saint Denis», ею пытался выразить свое понимание этого города. Я люблю его во времени, с длинным сложным прошлым, но больше всего — парижскую готику с ее соборами, шато и самим готическим сознанием, где вертикаль преобладает над горизонталью. Люблю парижские кафе и жизнь «ремесленного города-сверчка», как писал Мандельштам.

Вообще, мы не собирались жить в Париже, но после успешной выставки в Центре Помпиду я получил приглашение министерства культуры Франции и на год — мастерскую. Наташа тут почувствовала себя как дома.

Я стал первым современным российским художником, у которого состоялась персональная выставка в Помпиду, но русская диаспора, кажется, не испытала никакой гордости. Ее точку зрения высказала «Русская мысль». Я был уверен, что газета сделает разбор выставки — отрицательно ли, положительно ли отзовется, но тем не менее... Заметку опубликовали на последней странице, помню ее слово в слово: если по ранним работам еще можно предполагать, что из художника что-то может получиться, то по последним ясно — этого никогда не случится. И все... Это же не критика, а пощечина зарвавшемуся нахалу. Поэтому ни с газетой, ни с русской диаспорой никаких отношений изначально не было, но это не касалось художников, которых я знал еще по Москве. До последних дней тесно общался с Оскаром Рабиным (он ушел в 2018 году), с Борисом Заборовым, которого не стало недавно. Остались только мы с Олегом Целковым... А с французскими друзьями отношения сложились сразу.

— Над чем сейчас работаете?

— Об этом говорить еще рано. Вдруг не получится? Иногда я выбрасываю свои работы, по молодости резал... Могу говорить о том, что сделал за последнее время. В октябре прошлого года на фестивале в Выксе по моему эскизу, в который вошли фрагменты картин «Стой — иди» и «Амбар в Нормандии», молодые художники с помощью роботов расписали наружную стену металлургического завода. Это самая большая моя работа — две с половиной тысячи квадратных метров!

Опасался, что из затеи ничего не получится, но вышло, по-моему, прекрасно. Среди монументальных работ последних лет мне особенно интересными кажутся композиции, сделанные в арт-центре на бывшем заводе XIX века в городке Мобурге в Пиренеях. Когда я для реализации композиции «Вперед» пришел туда в первый раз, меня поразил трагизм этого пространства: старые балки, сетки, конструкции. Завод воплощал прошлое — мощное, грандиозное, но погибшее и в то же время возрождающееся: откуда-то пробивался луч света. Кажется, этот образ выражает напряженность нашего времени. Поэтому после «Вперед» естественно родилась другая работа — «Все не так страшно». Не воспринимаю их как скульптуры. Я продолжал работать с картиной — во внутреннее пространство которой зритель мог бы войти. А слово, которое является для меня таким же действующим лицом, как человек или предмет, оказалось не на холсте, а в объеме. Считаю, слово должно быть не только носителем звуков или смысла, оно имеет право на визуальный образ. Изначально важен как раз образ, а смысл уже вырастает из него. Несколько лет назад перед входом в лондонскую Тейт Модерн была выставлена моя композиция «Вперед». Слово, повторяющееся четыре раза и поставленное в круг, создает абсурдную ситуацию — вроде ты все время двигаешься вперед, но оказываешься далеко позади. Прохожие могли прочитать перевод или объяснение, но первый контакт — как раз на уровне образа. Мне было интересно, как буквы осваивали городское пространство — как их фотографировали или фотографировались на их фоне, как ребята залезали на них.

— В вашем новом цикле «Формула самозащиты» присутствует слово-образ «Насрать!». Мне кажется, это нетипичная для вас лексика.

— Раньше в работах я часто использовал слова, принадлежащие социальному пространству того времени — «Слава КПСС», «Добро пожаловать», «Опасно». Теперь когда говорю «Exit-Насрать», выражаю свое отношение к попыткам нынешнего социального пространства заставить нас думать по стандартам, к желанию масс-медиа манипулировать нашим сознанием, подчинить его себе. Если бы «насрать» было единственным словом в картине, оно превратилось бы в банальное оскорбление. Но рядом с ним — дважды повторенное Exit, то есть выход. И это меняет смысл. Кстати, со словом, так удивившим вас, связана занятная история.

В 1957 году, еще будучи студентом Суриковского института, отправился я в путешествие в Самарканд, потому что всегда восхищался старинной среднеазиатской архитектурой. Познакомился там с археологами, в том числе с удивительным, наверное самым необыкновенным человеком из всех, кого встретил за свою жизнь, — графом Сергеем Николаевичем Юреневым. Он сидел в лагере и после того как отбыл срок, поселился в Бухаре. Весь город знал графа в лицо, все его уважали. Он походил на Дон-Кихота — худущий, с бородкой и всегда с палкой. Чистейший человек — без озлобленности, без обиды. Никогда не слышал, чтобы повысил голос, кому-то нагрубил. Такое невозможно было представить.

Мы подружились. Я часто бывал в его маленькой комнатке, заставленной книгами, — на них Сергей Николаевич тратил весь свой заработок. Комнатка выходила на улицу, под дверью лежал ключ, он мне разрешил заходить и пользоваться всем, только запретил трогать занавесочку в простенке. На полу перед ней лежал коврик. Юренев сказал, что это его святое место — если жизнь становится совсем невыносимой, он отдергивает занавесочку, становится на колени и молится. Помогает. Я дал слово и несмотря на любопытство, сдержал его. В последний вечер перед отъездом мы сидели всю ночь и как-то очень сердечно разговаривали. Я попросил показать его молельню. Сергей Николаевич отдернул занавесочку, и я увидел написанное на стене одно слово — «насрать». Признаться, был потрясен, но понял это как руководство по жизни, как формулу самосохранения, которая помогает отгородиться от социальной агрессии и делать свое дело. А свое дело — это и есть жизнь.

Для меня образцом поведения художника в социальном пространстве стал Роберт Рафаилович Фальк. В двадцатые годы уехал во Францию, в 1937-м вернулся в Советский Союз. Нашел когда возвращаться! По сути, понимание французского искусства, да и всей французской культуры я получил от него. Впервые пришел к Роберту Рафаиловичу в мастерскую в последнюю зиму перед смертью Сталина. Он существовал в полной изоляции — выставляться не давали, официальная критика делала вид, что такого художника вообще не существует. А Фальк спокойно и сосредоточенно работал.

Вот и я сосредоточен на своем деле. Оно свет в моей жизни, дает силы, радость, энергию. Всегда верил, что в основе всего — свет, а не мрак. Именно свет — нечто постоянное, независящее от того, что происходит вокруг.

Свежие комментарии