В нем уживались разные стихии: мог быть и порывист — и задумчив, и решителен — и не уверен в себе, и легок на слезы — и остроумен.

В нем уживались разные стихии: мог быть и порывист — и задумчив, и решителен — и не уверен в себе, и легок на слезы — и остроумен.

Рассказывал, как друживший с ним Алексей Ванин, любимый актер Василия Шукшина, пригласил на новоселье. «Сидим выпиваем. Леша вдруг: «Толя, ты совсем не такой, каким мы тебя представляли». — «А почему Макарыч ни разу не пригласил меня в свои фильмы?» — «Он тебя боялся. Говорил: «Этот актер слишком умный».Недавно познакомился с одним из лучших иконописцев нашего времени, который сказал: «Знаете, как я открыл в себе это призвание? Меня, поскольку хорошо пел, даже брали в Большой театр, но я много рисовал. Однажды увидел в журнале о кино фотографию вашего брата в роли Андрея Рублева, вырезал и повесил над кроватью. И каждое утро как только просыпался, глаза Анатолия смотрели на меня, и в них была сила, которая звала куда-то. Нет, подумал я, никакая не опера, буду иконы писать и храмы расписывать».

А я, слушая его, вспомнил в очередной раз, как некоторые деятели театра и кино называли эти глаза запавшими, лицо невыразительным, сомневались, что Солоницын может сыграть что-то настоящее. В минуты отчаяния, которые не единожды переживал Толя, я старался быть рядом.

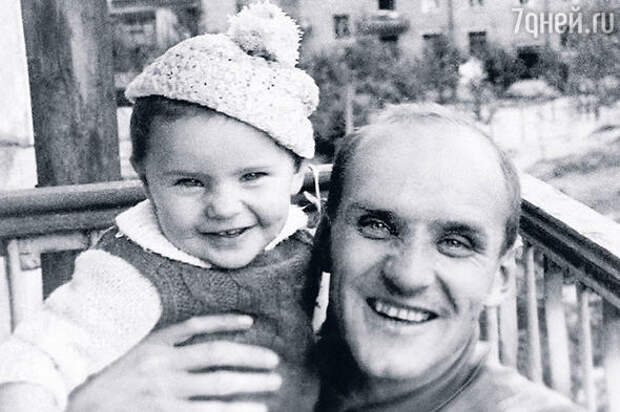

...С детских лет чувствовал защиту старшего брата, его надежную спину, даже в прямом смысле: мое первое воспоминание о Толе — как он, всего-то, насколько теперь осознаю, годов семи от роду, несет меня трехлетнего на закорках.

Идти не могу — цыпки на ногах зудят и болят, и это ощущение боли и легкой «езды» в обнимку с братниной шеей, может, и удержало в памяти те мгновения. Дело было в нашем родном Богородске под городом Горьким.Другой эпизод Толиного заступничества связан уже с Кишиневом, куда мы сразу после войны переехали вместе с отцом-журналистом: его назначили корреспондентом «Известий» в Молдавии. Во дворе, где мы, детвора, играли, бегал мальчик по фамилии Бразз. «Браз-мараз, рыжий папуас!» — выкрикивал я. Как-то, разозлившись, он ударил меня кирпичом в лицо, оно тут же распухло, небольшая шишка между бровей до сих пор осталась. Толя, не разбирая, кто прав, кто виноват — брата бьют! — выскочил из дома на улицу и принялся лупить Бразза. Следом выбежала наша мать и оттащила сына.

Потом Толя буквально спас мне жизнь. Из Кишинева мы уже уехали — бытовые условия оказались ужасными: в доме не было воды и умывались мы... вином, огромные бочки с которым стояли в предбаннике. Папа вино и внутрь употреблял, что тоже волновало маму, и она стала слезно умолять начальство перевести мужа в другой город. Так мы оказались в Саратове. А там — Волга, место притяжения пацанов. Посреди реки находился Зеленый остров, где давали землю под огороды и куда порой плавали мальчишки. Однажды за старшими ребятами, среди которых был Толя, увязался и я. Внезапно подул ветер, пошла волна, я нахлебался и стал тонуть.

Толина голова маячила далеко впереди, да и пловцом он был неважным. Как-то на островном огородике ему в ухо залетела оса, избавился он от нее только дома — бабушка залила в ушную раковину подсолнечное масло, и с тех пор боялся, как бы опять что-нибудь в ухо не попало, поэтому плавал странно — торчком. Услышав мои крики, повернул назад и принялся толкать к берегу, пока я не почувствовал под ногами песчаное дно. В отличие от меня брат был совершенно неспортивным, но сразу бросился на помощь. Он и потом всю жизнь старался взять на себя больше, чем вроде бы мог одолеть...

Меня Толя ласково называл Маленьким или Масей. А мне хоть и нравилось находиться под его защитой, равняться на него, было обидно, что не берет в компании старших ребят. «Альчонок, — говорил он, — тебе нельзя, ты еще маленький». Например уходил к соседу, где вечерами резались в карты и где Толя оказался самым младшим. Вскоре и его перестали звать — он постоянно выигрывал. Брат все время устраивал какие-то игры и во дворе, и дома. Поддерживала в сыне тягу к творчеству наша мама.

Лет до шестнадцати-семнадцати я был уверен, что мама — самая красивая женщина в мире. Мне еще нравилась актриса Любовь Орлова, но маму я считал красивее. В молодости она мечтала попасть на сцену или в кино, но родители не разрешили, сказав, что хватит одного актера на семью — маминого брата. Николай Ивакин и два его друга, Борис Андреев и Виталий Доронин, начинали в Саратове в самодеятельности. Стали известными актерами: Андреев — благодаря ролям в таких фильмах, как «Трактористы», «Большая семья», «Два бойца», Доронин — в «Свадьбе с приданым» и работе в Малом театре.

Но первым из троих, к кому пришла слава, оказался самый старший — Николай Ивакин, наш дядя Коля, который уже в конце двадцатых начал сниматься в кино и сыграл в картинах «Мы из Кронштадта», «Семнадцатилетние», «Боксеры». Для нас, детей, он был кумиром. У бабы Ани, или, как мы ее называли, бабани, маминой матери, на стене висело множество фотографий родственников. Но мы с интересом смотрели лишь на карточку дяди Коли. Бабушка, слушая наши восторги, недоумевала: «Что вы все — дядя Коля, дядя Коля? Вот дядя Вася!.. Герой!»

«Кто такой дядя Вася?» — поинтересовался отец. И выяснили вот что. У родной сестры бабани был сын Василий Клочков — тот самый легендарный политрук, который погиб вместе с другими панфиловцами, защищая Москву. Отец, узнав, что мамин двоюродный брат совершил всенародно прославивший его подвиг, стал выяснять обстоятельства события, писать о них и нам рассказывать. Конечно, в рассказе о героях есть, как почти всегда бывает, и доля мифологии. Но факт остается фактом: панфиловцы — герои.

Война не пощадила и дядю Колю Ивакина: в самом ее начале он снимался в Одессе, откуда эвакуировался вместе с женой и маленьким ребенком. В пароход попала бомба, и вся семья погибла.

По отцовской линии одним из наших пращуров был живший во второй половине XVIII века Захар Солоницын, летописец и иконописец, упоминание о котором есть в «Истории государства Российского» Николая Карамзина. Связь с предком-иконописцем удивительно проявилась в Толиной судьбе, но об этом дальше. А папин отец Федор Иванович — сельский врач, в эпидемию холеры по собственной воле отправился в холерную деревню, многих вылечил, но сам заразился и умер в сорок пять лет.

Наш отец Алексей Федорович стал журналистом, начинал с заводской газетенки, потом работал в разных городах. В Богородске трудился редактором газеты, а Нина Кузьминична Ивакина, после того как в артистки ее не пустили, — диктором на местном радио. Любовь была настолько сильной, что мама ушла от первого мужа инженера и наши будущие родители поженились. Я с детства знал, что, как отец, свяжу жизнь с журналистикой, может, стану писателем. А Толин путь оказался сложным.

Его способности к актерству впервые стали всем очевидны, когда учительница литературы дала ему выучить для школьного вечера отрывок из «Войны и мира» — тот, где Наполеон ждет депутацию с ключами от Москвы. Толя прочитал замечательно, и с тех пор в школе были уверены: ему прямая дорога на сцену. Но после седьмого класса он объявил, что пойдет в строительный техникум. Отец сказал, что строитель хорошая профессия, тем более время было послевоенное.

Тогда же, отправляясь во взрослую жизнь, брат поменял имя Отто, данное ему при рождении. Папа был романтиком, коммунистом, дружил с Валерием Чкаловым, нашим соседом по дому в Горьком. Живо откликался на все героические события в стране, и конечно, его воодушевила экспедиция ледокола «Челюскин», которую возглавлял Отто Шмидт. Сына назвал в честь ученого-полярника, но после войны тот решил выбрать себе другое имя — Анатолий. Сказал всем — родным, друзьям, однокашникам в техникуме, чтобы его теперь называли Толей, и Отто постепенно стерлось, ушло, оставшись лишь в документах.

Прошло месяца два с начала учебы, и к нам домой явилась женщина из техникума, сообщив родителям, что парень уже месяц не посещает занятия. А Толя каждое утро куда-то отправлялся. Стали спрашивать его, в чем дело.

— Ходил в кино и в оперетту.

У нас как раз гастролировал театр оперетты.

— А деньги где брал?

Признался, что втихаря взял из дому две простыни и «толкнул» их на рыночке. Бабушка воскликнула:

— А я-то этих простыней обыскалась!

Отец, никогда пальцем нас не тронувший, побелел как мел...

— Я исправлюсь, — Толя тоже был бледен, как и отец, — деньги отдам! Пойду работать.

В центре Саратова находился весоремонтный завод, и проезжая мимо него на трамвае, мы слышали доносившийся оттуда скрежет и лязг металла. Там Толя стал слесарем, рабочая профессия потом пригодилась: он многое умел делать руками. Когда отцу предложили стать собкором «Известий» в Киргизии, мы переехали во Фрунзе. У Толи образование — семь классов, пойти в восьмой вместе с младшим братом он стеснялся, поэтому решил одолеть программу экстерном, сдал экзамены и поступил сразу в десятый.

К окончанию школы мама перешила ему отцовский костюм, и Толя поехал в Москву — в театральный институт. Началась эпопея с поступлением. Почему-то он стремился только в ГИТИС, даже не стал, как все абитуриенты, поступать параллельно в другие вузы. Провалился. Возвращаться домой неудачником не пожелал и завербовался в геологическую партию на Иссык-Куль. Там молодежь обсчитали, и во Фрунзе Толя возвращался пешком. Когда еле живой от усталости и голода переступил порог квартиры и рассказал, как шел, отец заметил с юмором: «Сынок, да ты проделал путь Пржевальского!»

На следующий год Толя опять провалился. Завербовался корчевать пни в Ивановской области. Из-за гнилой болотной воды, которой они там умывались и мыли головы, у брата начали вылезать волосы, в результате он рано полысел.

После его третьего провала в театральный я, уже учившийся на журналиста в Уральском университете, узнал, что у нас в Свердловске при драмтеатре открывается студия. Срочно дал Толе телеграмму, чтобы ехал ко мне. Поступая в студию, он опять дошел до третьего тура, и решался вопрос, брать его или не брать. Способности хорошие, но внешность не актерская: лысоват, сутулится, глаза, как показалось кому-то в комиссии, запавшие. И тут два ведущих актера — Адольф Ильин, отец известного ныне Владимира Ильина, и Константин Максимов — отдали за Солоницына свои голоса и брата со скрипом, но взяли. Началась учеба, которая захватила его настолько, что все бытовые трудности показались мелочью. Вот один пример.

Однажды под Новый год я, оставшись без копейки в кармане и заняв у кого-то на банку килек в томате и буханку черного хлеба, поехал отмечать праздник в общежитие театра к Толе, тоже оказавшемуся на мели. В нетопленой комнате из восьми коек семь были застелены, поскольку хозяева разъехались, а одна стояла совершенно пустой. Возле батареи на снятом с кровати матрасе, завернувшись в одеяло, сидел Толя и читал книгу. Я открыл банку с кильками, нарезал хлеб, налили в стаканы принесенный с кухни в чайнике кипяток и стали «пировать».

Толя почему-то ел лишь хлебный мякиш и жевал не как обычно, а больше мял губами, словно старик. И вдруг, когда он в очередной раз осторожно откусил хлеб, я заметил на кусочке в его руке кровь и застыл в испуге. «Да, Маленький», — вздохнул Толя и открыл рот, показывая десны. На них, воспаленных, виднелись красные точки. Цинга. В относительно благополучные годы, в большом городе!

«Был у врача, он сказал, чтобы я усиленно питался, пил соки, ел фрукты. Если нет возможности, хотя бы лук или чеснок», — признался брат.

И это накануне выпускных, после стольких попыток утвердиться в профессии... Просить у родителей помощи мы не могли. После разоблачения культа личности отец, веривший в коммунистические идеалы, вечерами вместе с коллегами шел куда-нибудь посидеть, они выпивали, слишком смело спорили о происходившем. Кто-то на них донес, и несмотря на оттепель, папу исключили из партии. Никуда его на работу не брали, и они с мамой жили на ее маленькую зарплату стенографистки-машинистки. С трудом он устроился в многотиражку на строительстве высокогорной дороги Фрунзе — Ош.

Я решил самостоятельно выручать Толю и продать какую-нибудь из оставшихся мне от деда, старосты собора в Саратове, старинных церковных книг. Выбрал красивую, тяжелую: Четьи минеи — жития святых. Помню, в нашем детстве бабаня доставала ее из большого кованого ларя и читала нам с Толей, вызывая ощущение неведомой прекрасной жизни, похожей на сказку.

Книгу я понес не в букинистический магазин, а в церковь, сообразив, что так лучше. Верующим тогда не был, запомнил только, что храм находится возле стадиона, куда мы бегали смотреть хоккей. Священник, которому я честно все рассказал, дал мне немалые деньги. Я смог купить и мяса, и овощей, и две трехлитровых банки сока, и бутылку дешевого болгарского вина. Все это вместе с оставшимися деньгами отнес Толе. Заветная дедова книга спасла внуку здоровье, и теперь он мог в полную силу готовиться к экзаменам.

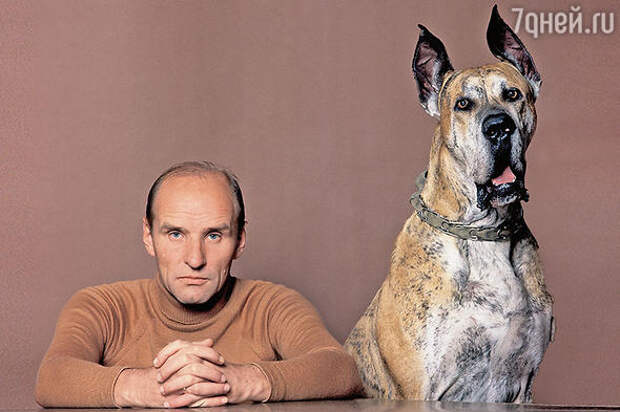

Как лучшего выпускника Толю оставили работать в театре. Но оказалось, что такие актеры, как Солоницын, не очень-то нужны. Требовались либо герои, «комсомольцы-добровольцы», либо деревенские простаки, но на эти роли Толя не подходил. Он был гораздо сложнее. Писал о себе: «Природа наделила меня чертами аристократизма — я был нервен, вспыльчив, замкнут, впечатлителен». И при этом пни на болотах корчевал, не чурался никакой физической работы, закваска-то у него рабочая.

В нем уживались разные стихии: мог быть и порывист — и задумчив, и решителен — и не уверен в себе, и легок на слезы — и остроумен. Рассказывал, как друживший с ним Алексей Ванин, любимый актер Василия Шукшина, пригласил на новоселье. «Сидим выпиваем. Леша вдруг:

— Толя, ты совсем не такой, каким мы тебя представляли.

— А почему Макарыч ни разу не пригласил меня в свои фильмы?

— Он тебя боялся. Говорил: «Этот актер слишком умный».

Толя, заядлый книгочей, каждый вечер выучивал по стихотворению, и когда не было ролей в театре, выступал с концертами перед студентами. Спрашивал, что ребята хотят услышать, из зала выкрикивали название, и Толя читал стих, поражая воображение собравшихся. Умным был, дружил с Сашей Кайдановским, большим интеллектуалом, они обменивались книгами.

Как-то я попал на семинар, где один киновед, рассказывая о Тарковском и Солоницыне, заметил, что оба были лишены чувства юмора. Я оторопел: слышал бы этот умник, как «слишком серьезный» актер рассказывал анекдоты! Наши друзья в такие моменты просто по полу катались от смеха. Толя ведь, не поступив в очередной раз в ГИТИС, отправился в цирковое училище, но его не приняли. А он хотел стать клоуном. Умея выглядеть на премьере картины как аристократ, мог в другое время начать придуриваться, изображая урку с танцплощадки. Как-то на Московском кинофестивале стал в перерыве так натурально ломать комедию, что к нему подошла одна из сотрудниц кинотеатра и, не узнав его, намеревалась вывести странного типа вон.

Режиссер Владимир Шамшурин вспоминал, как после съемок фильма «В лазоревой степи» Толя просил фотографию, на которой запечатлели всю группу. Володя — ни в какую: снимок ему самому нравился. По домам ехали на метро, Толя сел в свой вагон, и когда двери закрылись, а Шамшурин стоял, провожая его, на платформе, вытащил из кармана то самое фото. Приложил его к стеклу, приставил большой палец к носу и показал Володе «петушка».

В другой раз он стал невольным участником случившейся в жизни комедии. У Арсения Сагальчика, который репетировал в новосибирском театре «Бориса Годунова» с Толей в главной роли, в гостиничном номере стояла пишущая машинка, и брат попросил ее попечатать. Нес машинку по улице и возле ресторана встретился с веселой компанией. Оттуда закричали:

— Гармонист! Нам тебя не хватало!

— Да я не гармонист...

— Как? Вот же у тебя гармонь! — и показывают на машинку в футляре.

Затащили его в автобус и повезли в село на свадьбу. И Толя два дня гулял, с удовольствием окунувшись в народную жизнь. Читал людям «Василия Теркина», показывал сцены из «Годунова».

Да, он был жизнелюбивым. И умным, но не умствующим. Иногда, чаще перед каким-то выступлением, просил: «Лешенька, напиши» — и вкратце передавал свою мысль, чтобы я ее сформулировал. Говорил, что шорох листьев или солнечный луч дают ему для понимания жизни больше, чем философские рассуждения. Но когда Толя пришел в театр, время таких актеров, как он, Олег Борисов или Иннокентий Смоктуновский, умевших передавать сложнейшие движения внутренней жизни, только-только начиналось.

Единственной достойной Толиной ролью в свердловском драмтеатре стал Ваня в «Униженных и оскорбленных» по Федору Достоевскому. Своему любимому ученику ее передал Константин Максимов: тому по возрасту уже сложно было играть молодого человека. С тех пор Достоевский стал одним из самых близких Толе писателей.

Первая Толина женитьба вышла в стиле героев Федора Михайловича — на девушке, так сказать, «облегченного поведения», которую брат возмечтал «спасти». Правда, вскоре понял, что ничего не получится, и они с Людмилой разошлись.

Кроме роли Вани все, что Толе предлагали в те годы на сцене, было ужасным. В одном спектакле он бегал, размахивал руками и призывал бороться «за коммунистический труд». Постановки — либо о рабочем классе, либо помпезные вроде «Антония и Клеопатры». Толя томился и ждал чего-то, что повернуло бы его жизнь к лучшему.

...И вот в начале шестидесятых годов в двух номерах журнала «Искусство кино» опубликовали сценарий фильма «Андрей Рублев», написанный Андроном Кончаловским и Андреем Тарковским и представлявший собой, по сути, хороший роман. Мы с братом прочитали его — и он обжег наши души. Совершенно новый мир открылся нам. В этом мире жила тайна.

Сейчас, по прошествии многих лет, во всей той истории мне видится воля свыше. Взять хотя бы историю со сценарием. Два Андрея два года писали его, печатая на машинке, и существовало их сочинение в единственном экземпляре. Окончание работы поехали отмечать в «Националь». А после застолья хватились — папки нет. Убитый горем Тарковский шел домой, вдруг рядом остановилось такси и из окна рука протянула ему... сценарий. «Возьми, — сказал шофер, — и больше не теряй».

Затем текст, который никуда не принимали, чудом напечатали, а журнал попал к провинциальному, никому не известному актеру Анатолию Солоницыну.

В это время начинающий режиссер Глеб Панфилов приступил на Свердловском телевидении к съемкам своего короткометражного фильма «Дело Курта Клаузевица». Искал актера на главную роль. Увидел в театре серьезного молодого человека — это был Толя, подошел и спросил:

— Хочешь сниматься в кино?

— Конечно.

Брат сыграл блестяще.

Когда Панфилов собирался в Москву, Толя попросил его узнать, закончились ли пробы на Андрея Рублева: «Сценарий мне так нравится! Кажется, это моя роль». Глеб, вернувшись, рассказал, что было множество претендентов, предлагали Смоктуновскому, однако тогда же Григорий Козинцев позвал его на Гамлета и актер выбрал Шекспира. Даже Алена Делона хотели снимать. Остановились на Станиславе Любшине.

Ни с кем не посоветовавшись, Толя наскреб денег и поехал в Москву. Пришел на «Мосфильм» в группу «Андрея Рублева» и объяснил, что хотел бы сниматься. Тарковский спросил, есть ли у него опыт работы в кино, он ответил, что в короткометражке. Андрей странно так на него посмотрел, но сказал помощнику: «Ладно, сделайте фотопробу, раз актер приехал издалека». Сделали, принесли фотографии, режиссер задумался: что-то увидел в Толе...

Потом брат вернулся в Свердловск к опостылевшим ролькам и неожиданно получил телеграмму: «Вызываетесь на кинопробы». По их окончании состоялось заседание худсовета. Михаил Ромм, учитель Тарковского, покачал головой: «Андрей, этот человек фильм загубит. У тебя же есть прекрасные кандидатуры! Даже зарубежного актера можно вызвать. Зачем тебе этот? Он же театрален, он ничего не понимает в кино!» И весь худсовет выступил против Толи.

Тарковский обратился к лучшим знатокам древнерусского искусства, среди которых был и Савелий Ямщиков, молодой, но уже известный в художественных кругах. Тарковский разложил перед ними фотопробы разных актеров и спросил, где здесь настоящий Рублев. Никто, надо заметить, не знает, как выглядел иконописец, но специалисты, окинув взглядом все карточки, указали на Толину.

Во всем происходившем ясно видно то, что верующие называют промыслом Божьим. В случайности эти люди не верят. Тарковский и Солоницын были из их числа. Обоих вело по жизни то, что на мирском языке зовется интуицией, а на церковном, христианском — поиском Бога. Но разумеется, оба поняли это с годами.

А тогда Андрей Арсеньевич проявил ценное для режиссера качество — умение настоять на своем. Он объявил: или берет Солоницына, или снимать «Андрея Рублева» отказывается. Вскоре, весной 1965-го, я получил письмо от Толи: «Вот уже десять дней в Москве. Брожу по музеям, Кремлю, соборам, читаю интересную литературу, встречаюсь с любопытными талантливыми людьми. Подготовка. Съемки начнутся 24-26 апреля во Владимире, сцена с Бориской, финал картины. Как все будет, не знаю. Сейчас мне кажется, что ничего не умею, ничего не смогу, я в растерянности.

Меня так долго ломали в театре, так долго гнули, видимо, я уже треснул. Отвык от настоящей работы, а в кино, ко всему, еще особая манера. Слишком много сразу свалилось на мои хилые плечи. Я не привык носить столько счастья, носил всегда кое-что другое. Ну, посмотрим. Тарковский относится ко мне хорошо. Мы как-то притираемся друг к другу, находим общее. Парень он, конечно, очень талантливый, дано Богом. Мне с ним очень интересно».

Первой снимали самую трудную сцену Рублева с Бориской, которого играл Николай Бурляев, из последней новеллы фильма «Колокол». Бориска, колокольных дел мастер, падает в грязь, рыдает, его подхватывают крепкие руки Рублева, который утешает парня. Тарковский с Толей договорились, что если сцена выйдет хорошо, он будет сниматься дальше.

Брат писал мне: «Дела мои похожи на... Да ни на что они не похожи. Трудно безумно: все надо начинать сначала, всему учиться заново. Меня учили добиваться смысла, смысла во всем, а киноигра — это высшая, идеальная бессмыслица, чем живее, тем лучше. Надо жить, а не играть, это и легче, и труднее. Вчера посмотрел весь отснятый материал, сидел в просмотровом зале и был похож на комок нервов и жил. Посмотрел и понял: идет внутренняя ломка. Есть уже первые приемлемые, терпимые кусочки, но еще идут они неуверенно, зыбко.

Надо продолжать работать. Тарковский с Юсовым (оператор. — Прим. ред.) — выдающиеся люди, какой-то сгусток поисков и таланта... Если весь фильм отснимут так же, как снимают сейчас, да и я им еще если не подпорчу, фильм будет необыкновенным, сильным, гениальным. Порой завидую сам себе: судьба забросила меня в мир такого искусства, о котором даже не мечтал».

И еще: «Чуть освоился. Работать все равно трудно. Многому научился. Недавно посмотрели отснятый материал — финальную сцену с Бориской, это моя первая удача. Выдал я, наконец, сразу вздохнул свободнее, сразу стал работать увереннее. Но трудности еще впереди... Какой будет фильм, как сыграю роль в целом, никто не знает, полный мрак».

Поначалу Толя чувствовал себя неловко: неизвестный актер, а вокруг — мэтры, знаменитости. Брату необходим был близкий человек рядом, он вызвал меня, я приехал, счастливый, что могу его поддержать. Он все сомневался в своих возможностях, но Тарковский уже понял, что Солоницын — именно тот актер, который ему нужен. Потому что Толя относился к работе в кино как к монашескому послушанию.

В картине у Рублева, давшего обет молчания, голос потом должен звучать надтреснуто. Толя замолчал и даже перемотал себе горло шарфом, ходил так две недели. Тарковский пришел в ужас:

— Ты же мог навсегда потерять голос! Мы бы взяли дублера и все озвучили!

— Нет, Андрей Арсеньевич, я должен сделать это сам.

Вспоминаю, как позднее на озвучании «Сталкера», где Толя сыграл Писателя, во время работы над одним из эпизодов Андрей часа четыре гонял его, заставляя произнести фразу как нужно. Я присутствовал там, мне хотелось встать и выразить режиссеру свое негодование: ну разве можно актера мучить из-за двух-трех фраз?!

А Толя раз за разом повторял слова своего героя, пока Тарковский не воскликнул: «Вот видишь? Ведь можешь!»

Тарковский хотел экранизировать «Идиота» для телевидения, где Толя играл бы Достоевского, рассказывающего всю эту историю. Брат говорил, что внешне не слишком похож на Федора Михайловича, особенно отсутствием выраженных скул.

— Но я сделаю пластическую операцию, — пообещал он.

— А как же потом другие роли? — удивился Тарковский.

— Если сыграю Достоевского, зачем мне играть кого-то еще?

В роли любимого писателя он снялся в картине Александра Зархи «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского». У Зархи были иные творческие установки, и Толе не пришлось жертвовать собой так, как он предполагал с Тарковским.

Андрей Арсеньевич считал Толю идеальным актером. Выразить словами то, что хотел, этот режиссер мог не всегда. Кроме того, ему было важно, чтобы человек, работающий с ним, схватывал вещи неуловимые. А Толя все невыразимое понимал. Он относился к Тарковскому как к учителю, называл по имени-отчеству. Тот возмущался:

— Какой я тебе Андрей Арсеньевич?! Зови просто Андреем.

— Хорошо, Андрей Арсеньевич.

Не мог переступить эту грань — между учителем и учеником, между режиссером и актером, воплощающим его замысел.

Роль в «Андрее Рублеве» стала для Толи выходом из провинциальной рутины и заброшенности. Но картину по сути положили на полку.

«Все реже и реже меня что-то заставляет радоваться, — делился Толя со мной в одном из писем, — все чаще грусть, навязчивые и неспокойные мысли. Иногда очень сильно чувствую, что мои силы задавлены грузом быта, обстоятельствами. Не могу пожаловаться на отсутствие воли, даже составляю программы своих занятий, своих перспектив, но выполнить их почти невозможно, мешающих центров гораздо больше, чем помогающих».

Толя вернулся в Свердловск, в свою комнатку, которую ему дали от театра. Я приехал к нему из Риги, где работал в молодежной газете, и был поражен его жилищем: пол выкрашен черной краской, стены расписаны ромбами и линиями — все это придумал и исполнил Толя, хорошо рисовавший (он на досуге и в перерывах между съемками расписывал деревянные доски необычными орнаментами).

Шторка отделяла небольшую «спальню» от «зала», в котором стоял стол — списанный из театра, отремонтированный Толей и выкрашенный в белый цвет, как и кресло. Адольф Ильин удивлялся: «Где ты взял такую мебель?» А брат покупал старую и приводил в порядок, сам делал при своих постоянных переездах ремонты. Он любил дом, обожал детей, у Тарковского мог часами играть с его сыном. Сагальчик рассказывал, как Толя, придя к нему в гости на Новый год, развлекал ребенка: стоял и «вытаскивал» изо рта серпантин перед изумленным малышом.

Отношения с Ларисой, которая стала второй женой брата, начались, когда он вел в Свердловске театральные кружки, один из них — в химическом, по-моему, техникуме, где девушка училась. Однажды Толя вернулся домой, а она, словно Патриция Хольман в «Трех товарищах» Ремарка, сидит на лестнице и ждет его. Это все и решило. Причем если у Толи возникала привязанность, женщина не могла оставаться его любовницей — только женой. И никаких увлечений на стороне, это шло от отца.

Появилась семья, жизнь потихоньку устраивалась. Но Толе ведь хотелось серьезной актерской работы, которой в Свердловске для него не было. Поэтому когда Сагальчик позвал сыграть главную роль в «Борисе Годунове» в новосибирском театре «Красный факел», брат не раздумывая отправился в другой город. Уже родилась Лариса-маленькая. Получили квартиру, обустроились, а тут Сагальчик добился постановки пьесы полузапретного тогда Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины» в таллинском Русском театре и предложил Толе: «Едем!» Толя, конечно, последовал за ним. В Эстонии тогда чувствовался европейский дух, наша интеллигенция ездила туда отдыхать. А брат — работать. Вошел я к нему в гостиничный номер: сушатся на веревках пеленки, распашонки. Лариса нянчит ребенка. Общежитская, коммунальная обстановка. Но отправился в театр на спектакль — и был поражен!

Толя, как всегда, играл необыкновенно, к тому же выделывал на сцене такие кульбиты! Вообще, если работа требовала, откуда у него что бралось! Научился скакать на лошади, а когда Тарковский, приступая к съемкам «Сталкера», предупредил, что Толе предстоит сесть за руль, сдал на права. Играя Тота, раскачивался на качелях и прыгал с них. И повторял полет в спектаклях, пока не подвернул ногу.

В Таллине Толю хорошо приняли труппа и публика, собирались дать квартиру. Но неугомонный Сагальчик предложил поработать в Ленинграде, а брат очень любил этот город, мечтал в нем обосноваться, и согласился. В Театре имени Ленсовета сыграл несколько ролей, в том числе в «Варшавской мелодии» с Алисой Фрейндлих. Толе дали комнату в общежитии, которую он, как всегда, обставил необычной мебелью. Придя к нему на новоселье, Алиса Бруновна с мужем Игорем Владимировым изумились — какая мебель! Толя раскрыл секрет: купил вольтеровские кресла в комиссионке за смешные деньги и отреставрировал.

Несмотря на то что «Рублева» к тому времени мало кто видел, Толю уже знали режиссеры и приглашали поработать. А после успеха на Каннском кинофестивале в 1969 году, где картина Тарковского демонстрировалась вне конкурса и получила приз, ее выпустили в прокат, хотя и ограниченный. И Толе пошли предложения сниматься от самых известных режиссеров. Пригласил и Сергей Герасимов, на роль, не похожую на другие в Толиной биографии.

Сергей Аполлинариевич говорил: как его фильма «У озера» не было бы без Наталии Белохвостиковой и Шукшина, так и «Любить человека» не состоялся бы без Солоницына. Все решила фотография, которую Герасимов показал Толе, когда тот пришел к нему в гости.

— Здесь вы в какой-то роли? — спросил он режиссера, глядя на снимок.

— Нет, это мой отец.

Брата поразило, что человек на фото, который, как и главный герой фильма, был инженером, так похож на него, Толю. Значит, Герасимов доверял ему сыграть очень важный для него характер.

Но во время съемок Толя, как потом рассказывал мне, почувствовал, что у него ничего не получается: в фильме не создавалось конфликта, а он не мог без этого внутреннего «двигателя». Назревал конфликт уже на площадке. «Мне хотелось как-то оживить роль, — признавался он мне, — вдохнуть в нее жизнь». И выложил свои соображения Герасимову. Тот согласился: «Играйте как считаете нужным». Сняли большой эпизод — и Толя увидел, что выполнил все то, чего ждал режиссер. Позднее заметил: «Ему надо быть министром иностранных дел», — потому что Сергей Аполлинариевич оказался тонким дипломатом.

На премьере картину приняли холодно, а широкому зрителю она понравилась — про любовь же, мелодрама. Мама наша, посмотрев, пришла в восторг: «Ну наконец-то ты, Толя, хорошо одет и такой красивый! А то в других фильмах...» Да, обычно он играл людей с надломом, страдающих, неустроенных. Может потому, что эти персонажи при всей Толиной веселости и легкости оказывались созвучны ему своим беспокойством, одиночеством, неприкаянностью?..

У Ларисы с Толей отношения не сложились, разошлись они. То, что семья распалась, что с обожаемой дочкой, которой было лет восемь, брат теперь виделся нечасто, стало для него катастрофой. Он был глубоким семьянином по натуре, а началась неприкаянная жизнь в сорок лет. Пытался заглушить тоску вином. Конечно, я был рядом, успокаивал как мог, но мог я мало.

И в тот момент Тарковский предложил роль, о которой мечтают все актеры, — Гамлета. Постановку Андрей Арсеньевич собирался осуществить в московском «Ленкоме». Я спросил Толю, смотрел ли он шедший тогда на сцене «Таганки» спектакль Юрия Любимова с Владимиром Высоцким. «Нет, — ответил, — не хочу. Володя заразителен, а мы своего «Гамлета» делаем».

У Высоцкого Гамлет кипел от ненависти и жажды мщения. Принц датский у Тарковского тоже был в ужасе от того, что происходит вокруг. «Век вывихнут», и вправить этот век положено ему. Но для Тарковского и Толи Гамлет не мог быть убийцей, поэтому убив, он погибал сам. К сожалению, идею спектакля мало кто понял, и после премьеры я видел недоумение даже на лицах умных, проницательных людей.

Близких друзей, тех, кто как раз все понял, Толя собрал, чтобы отметить премьеру, в своей комнатке ленкомовского общежития. Я сразу заметил, что он слегка не в себе. Выпив немного и сбросив накопившееся напряжение, разрыдался, с ним началась истерика:

— Я играл плохо!

Мы принялись хором уверять:

— Ты играл хорошо!

— Нет, я не успел как следует подготовиться!

Толя, сорокалетний одинокий человек, оказавшийся в восьмиметровой комнатке в общежитии, где бурлила молодая актерская стихия, работал над ролью ночами, когда на несколько часов соседи затихали.

— Толенька, — обнял я брата, — успокойся, все замечательно. Спектакль яркий, необычный. Я видел «Гамлета» у Любимова, он прекрасен, но у вас все другое. Просто вы рассказали свое, и рассказали очень талантливо.

Толя понемногу овладел собой, мы еще выпили, и вдруг он, улыбнувшись, сказал: «И все-таки Гамлета в Москве играю я». А плакал он, понял я, и от того, что семья разрушилась, что опять нет дома, своего театра и ничто вроде бы не держит его крепко в жизни.

Нет, Толя оставался общительным, живым. Дружил, как я уже говорил, с Сашей Кайдановским, Лешей Ваниным, Мишей Кононовым, после съемок в картине Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» — с Юрой Богатыревым. Если испытывал симпатию к человеку, открывался ему, ничего не пряча.

Люди, с которыми был откровенен, оказывались самыми разными, порой совсем, казалось бы, неподходящими. Тарковский упрекал:

— Разве так можно?! — то есть душу распахивать.

И слышал в ответ:

— Андрей Арсеньевич, не могу я по-другому.

И во всякие безобидные авантюры ввязывался. На картине «Свой среди чужих...» Сергею Шакурову приглянулась красавица-чеченка, и Толя в перерыве между съемками согласился постоять на карауле, пока Сережа перелез через забор в сад и мило беседовал с девушкой.

А Никита Михалков вспоминает такую сценку. Съемочная группа провожала кого-то на пенсию, вошел Толя в пальто, с неизменным фотоаппаратом через плечо, он любил фотографировать. Внешне — провинциальный интеллигент. Сказал, что не может посидеть со всеми — надо ехать заверять какую-то справку, чтобы проживать в Москве. Никита стал упрашивать его остаться. Толя извинялся, пытался объясниться, но видно было, как ему не хотелось уезжать. Наконец, взглянув на часы, он пробормотал «Так, туда не успею, сюда не успею... — и радостно воскликнул: — Ладно!» Мол, пропади они, эти дела, главное — побыть с друзьями. Скинул пальто и присел к столу.

Вокруг брата всегда кипела жизнь — съемки, спектакли, выступления, посиделки, но не было единственной нужной ему женщины. Он встретил ее на съемках «Сталкера».

Светлана, не поступив в театральный, работала на «Мосфильме» помощницей гримера. Будучи на двадцать лет моложе Толи, она, еще в сущности девочка, оказалась не по годам мудрой: встреча с ней стала для брата спасением. Он успокоился, даже немного поправился, чего с ним, от природы худым, до той поры не случалось.

Когда в очередной раз приехал на съемку, Тарковский опешил: «Толя, ты мне не нужен с такими килограммами!» — но потом махнул рукой. Спросил только, что происходит: дошли слухи, что у Солоницына роман. И брат ответил, что это не роман — он женится. Переселился к Свете в коммуналку в Люберцах. Кайдановский, помогавший Толе переезжать, окинув взглядом его новое жилье, вздохнул: «Куда же ты опять попал...» Но брат был счастлив.

Света ездила с ним на съемки, отправилась и тогда, когда вот-вот должен был родиться ребенок. Сына, появившегося на свет в небольшом городке на Украине, назвали Алексеем — как нашего отца и меня. Толя мечтал о семье, где семеро по лавкам, и Светлана могла ему этих детей подарить, но не случилось.

На съемках картины «Великая судьба», проходивших в Монголии, Толя упал с лошади, сильно ударился, начал кашлять. Дома поднялась температура, его положили в больницу. Его друг, врач, позвал меня и Светлану в ресторан и сказал, что обнаружили рак легкого: после того падения дала о себе знать болезнь, развивавшаяся подспудно.

Здоровье у Толи было слабым, ребенком он перенес все возможные детские хвори, взрослым много курил. Не жалел себя, на съемках одной картины заболел воспалением легких и продолжал сниматься не долечившись. Жил нервно. Все, видно, сплелось в клубок, который и привел к недугу. Толе удачно сделали операцию, удалили легкое, но уже пошли метастазы.

Света, с которой они прожили всего несколько лет, была раздавлена известием, но делала все, чтобы вытащить мужа, искала каких-то врачей, лекарства, ухаживала за ним.

Добившись разрешения въехать в наконец-то обретенную кооперативную квартиру, привезла туда из больницы Толю. Я много времени проводил с братом. Он худел и слабел, но не желая расстраивать нас, старался уверить, что все будет хорошо. И всегдашнее его жизнелюбивое сопротивление обстоятельствам нет-нет да и вспыхивало. Однажды, когда я сидел у постели Толи, он вдруг сказал: «Эх, сейчас бы комедийную рольку рвануть! Вот было бы счастье!» Играть в комедиях ему никогда не предлагали...

В один из дней брата навестил Тарковский, собиравшийся за границу на съемки «Ностальгии». Помню, что говорили о чем-то незначительном, почему-то о шампанском «Вдова Клико». Шутили. У Толи стоял большой письменный стол, наш фамильный, который потом перекочевал ко мне. Тарковский выдвинул один из ящиков и заметил: «Сюда хорошо класть взятки». Посмеялись. Толя подарил Тарковскому «Воспоминания Аполлона Григорьева» — в одной из поездок купил два экземпляра, для себя и любимого режиссера. Тот попросил: «Надпиши, пожалуйста». И Толя надписал «Андрею Арсеньевичу Тарковскому с почтением Анатолий Солоницын».

Провожать Тарковского пошел я, у двери он достал из сумки банку и протянул мне: «Это от Сергея Параджанова, горный мед. Говорят, помогает». Я понял: Андрей Арсеньевич приехал попрощаться с Толей. Он прощался и со своим актером, и с Россией, в которую больше не вернулся. Войдя в комнату, я увидел в глазах брата слезы: Толя почувствовал, что это последняя встреча с Тарковским, последнее свидание.

А ведь главная роль в сценарии будущего фильма «Ностальгия» писалась для него...

В какой-то момент Светлана сказала, что может справиться сама, и я уехал домой в Самару, где уже жил. Брат подарил мне свой экземпляр сценария «Андрея Рублева», который храню до сих пор. Спустя неделю получил телеграмму, что он скончался. Ему было всего сорок семь, вечному страннику, прожившему жизнь словно бы на бегу, но как насыщенно!

...Толе в августе этого года исполнилось бы восемьдесят четыре. Почему-то на память приходит один эпизод. После третьего тура в свердловской театральной студии, когда решалась судьба брата, я сидел в маленькой комнатке частного дома, которую мы снимали на двоих, и с нетерпением ждал его возвращения. Заходит он грустный, ставит на стол бутылку дешевого вина и говорит: «Давай, Лешенька, выпьем — меня не приняли». Разливаем по граненым стаканам вино, меня душат слезы — не могу понять, почему такого одаренного человека не берут в актеры. Значит, опять расставание, ему надо куда-то ехать, искать работу, но где? Молча опрокидываем в себя содержимое стаканов, и вдруг Толя как засмеется: «Да приняли! Приняли!» Я чуть ли не с кулаками на него! И хохочу, и плачу от радости!..

Многое я отдал бы потом, после смерти Толи, лишь бы однажды оказалось, что брат никуда не уходил, а просто разыграл меня.

Статьи по теме:

Свежие комментарии