Оказывается, наряды XIX века таили в себе смертельную опасность.

Разговоры об экологичности индустрии моды возникли не только сейчас. Если углубиться в историю моды, можно обнаружить, что некоторые наряды в буквальном смысле отравляли тех, кто их носил, и заодно окружающих. Анастасия Комаровская, научный сотрудник музейно-выставочного центра «Музей Моды» и автор цикла лекций «Гадкая мода» рассказала, почему модницы раньше избегали зеленый цвет.

Этот цвет было сложно получить, легко потерять и практически невозможно сохранить до изобретения стойких красителей. Дурная слава не оставляла зелёный вплоть до конца XVIII – начала XIX века.

В 1778-м химик Карл Вильгельм Шееле (умерший от отравления токсическими веществами), получил необычный цвет «Зелень Шееле», сделав гремучую смесь из белого мышьяка, калия и медного купороса. Он знал, что краска, получившаяся на их основе, ядовита, но ему удалось первым получить яркий и стойкий оттенок зелёного. Именно он приобрел невероятную популярность в XIX веке, потому что прекрасно вписывался в концепцию романтизма (интерес к пейзажу), и помогал смириться с индустриализацией (напоминал о природе).

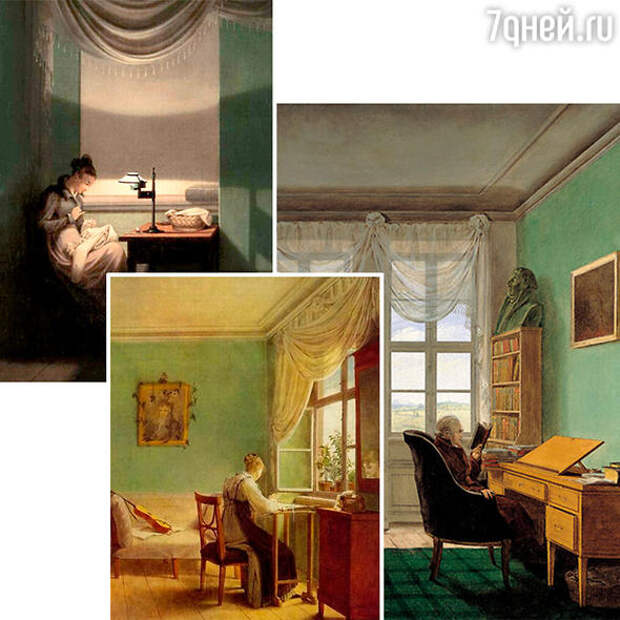

Слева направо полотна немецкого художника Георга Керстинга, на которых можно увидеть «Зелень Шееле»: Молодая женщина вышивает у окна. Вышивальщица у окна. Рабочий кабинет Рейнхарда.

В 1814 году в Швейнфурте (городок во Франконии, Германия) синтезировали ещё более яркий зелёный цвет оттенка «изумруд», который получил название «Швейнфуртская зелень», там же располагалось и крупное производство красителя. Новые красители были настолько востребованными, что ими в конечном итоге начали красить всё – от обоев до ликёров и конфет.

А к 1870-му в Англии выяснили, что в 40 кв.см. зелёных обоев содержится столько мышьяка, что можно отравить двух взрослых и что с них регулярно испаряется 3,88 г. мышьяка… Обои успели отметиться и в искусстве: художник Георг Керстинг невольно запечатлел на многих своих полотнах комнаты с модными зелёными обоями, которые, скорее всего, были ядовиты.Отголоски страха перед мышьяком можно найти и в модной прессе тех времен. Так, «Вестник моды» за 1885 год писал:

«Сначала нашли,что зеленые обои содержат мышьяк и бывают причиною медленного отравления. Теперь оказывается, что английские врачи осудили за то же самое и белые обои, обыкновенно употребляемые для оклейки зал. Обои эти, смотря по степени белизны, содержат от одного до двух сантиметров мышьяку на один квадратный фут. Нужно быть весьма осторожным в обращении с подобными обоями, так как при малейшем трении мышьяк отделяется и развеивается во вдыхаемом воздухе».

Ещё хуже обстояли дела с одеждой и некоторыми аксессуарами: в феврале 1862 года вышла статья Августа Вильгельма Гофмана «Пляска смерти» (по заказу Женской санитарной ассоциации), где он представил результаты исследования, связанные с мышьяком.

Согласно его расчётам, 18 метров зелёного тарлатана (по сути, 1 платье) содержали 900 гран мышьяка (58,3 г.), при этом за вечер с платья осыпалось 60 гран (3,8 г.). Одно украшение для волос содержало 40 гран мышьяка (2,6 г) и, учитывая то, что смертельной дозой считалось 4-5 гран (0,26 – 0,32 г.), могло отравить 10 человек.

В 1870-х годах ситуация стала только хуже. Некий F. Draper, сотрудник Массачусетсткого технологического института в Бостоне в 1872-м году обнаружил, что одно платье содержит уже от 85 до 114 г. мышьяка. Всеобщая истерия по этому поводу продолжалась и в 1880-х, в том числе и в русскоязычной прессе, что в дальнейшем привело к хромофобии конца XIX – начала XX веков.

Примечательно, что относительно безопасный краситель Vert Guignet (зелень Гинье) – минеральный пигмент виридиан, был запатентован ещё в 1859-м году. К счастью (или нет) со временем популярные зелёные тона «потеснила» радуга из анилиновых красителей – пурпурного Перкина, мовеина, коралина и др., не менее опасных, но ещё более ярких.

Свежие комментарии