Отказавшись от мысли о возвращении, получать советский паспорт Бунин также не стал. И все же...

Отказавшись от мысли о возвращении, получать советский паспорт Бунин также не стал.

И все же эмиграция не простила ему ни встреч с советским послом, ни обедов с советским поэтом. Не проходило года, чтобы кто-нибудь не попрекнул Ивана Алексеевича этими «грехами».Августовским днем 1946 года в Париже, в квартире дома №1 по улице Жака Оффенбаха собралась небольшая компания. Стол был накрыт обильно, но совсем не по-французски: икра в обложенном льдом хрустальном бочоночке, толстая астраханская селедка залом, балтийские кильки, семга, вареная колбаса, сливочное масло, белые калачи и черный хлеб, нарезанные толстыми ломтями. На почетном месте среди всех этих яств возвышался запотевший графинчик водки.

Разговор шел общий, и все же нетрудно было заметить, что центром его были двое мужчин: сухопарый, высокий, абсолютно седой старик и чуть картавящий брюнет лет тридцати с маленькими усиками и копной густых волнистых волос. Пожилой с подчеркнуто старомодной церемонностью именовал собеседника по имени-отчеству — Константином Михайловичем.

Знакомы они были всего несколько недель с того момента, как красавца-брюнета, только что сошедшего с эстрады парижского концертного зала «Плейель», подвели к седому старцу, сидевшему в первых рядах: «Позвольте вам представить — Константин Симонов, поэт, корреспондент «Красной звезды».

Прекрасно зная, что сам он в представлении не нуждается, старик тем не менее произнес в ответ звучным и удивительно молодым голосом: «Бунин Иван Алексеевич». И крепко пожал протянутую брюнетом руку.«Плейель» в тот вечер был забит до отказа. И немудрено — уже больше месяца весь русский Париж, да и вообще вся «русская Франция» на разные лады обсуждали решение советского правительства предоставить право на получение советского гражданства всем бывшим подданным Российской империи. На встрече, устроенной двадцать первого июля по инициативе советской стороны, посол СССР во Франции Александр Богомолов пообещал подробно ответить на все накопившиеся вопросы.

Впрочем, задумывая этот вечер, советская сторона и сама надеялась, пусть не напрямую, но хоть намеком, получить некоторые ответы. Прежде всего кто из эмигрантских звезд планирует воспользоваться этим «жестом доброй воли». Имя Ивана Бунина организаторы надеялись увидеть в списке едва ли не больше всех остальных.

Признанный классиком еще до революции и в 1933-м получивший Нобелевскую премию по литературе, не принявший участия ни в одном из нацистских изданий (не в пример некоторым коллегам по писательскому цеху), гордо голодавший всю войну на нетопленой вилле в Провансе, Иван Бунин слыл чем-то вроде совести русской эмиграции. И славе этой не мешали ни его ставшая притчей во языцех желчность и беспощадность суждений, нередко обрушивавшаяся даже на давних друзей и непререкаемые авторитеты, ни даже пошловатый роман, заведенный на пороге шестидесятилетия с молоденькой поэтессой Галиной Кузнецовой, много жившей «общим домом» с Иваном Алексеевичем и Верой Николаевной.

Увы, надежд на то, что писатель, почти тридцать лет при каждом удобном случае заявлявший о лютой ненависти к Стране Советов и даже Нобелевскую премию демонстративно принимавший как человек без гражданства, все же захочет получить советский паспорт и вернуться, было мало. А давить нельзя. Бунин слыл крепким орешком, совсем непохожим ни на вернувшегося еще в двадцатые бонвивана Алексея Толстого, равнодушного к политике любого рода, ни на обнищавшего, насквозь больного Ивана Куприна, приехавшего умирать на Родину в тридцатые. К Бунину нужен особый подход...

Именно Ивана Алексеевича в мае 1945-го одним из первых пригласил для знакомства советский посол Богомолов, слывший человеком неординарным и большим эстетом. К слову, бунинские рассказы в числе первых книг литераторов-эмигрантов начали в тот год готовить к печати в Москве и именно Бунина в 1946 году газета «Русские новости» попросила высказать мнение об инициативе советского правительства...

Однако ничего кроме обтекаемых фраз вроде той, что «это очень значительное событие в жизни русской эмиграции» и «великодушная мера», добиться от мэтра не удалось. Когда же газета «Советский патриот», также взявшая интервью у Бунина, попыталась оживить его суховатые ответы на ту же тему описанием якобы то скорбного, то взволнованного лица писателя, редактор тут же получил от героя материала решительный протест, который волей-неволей пришлось опубликовать. Как назло всего за две недели до вечера в «Плейеле».

И все же попробовать стоило... Черт возьми, даже внешне никто лучше элегантного седовласого Бунина не смотрелся бы в кресле «патриарха русской литературы», после смерти в феврале 1945 года «красного графа» Алексея Николаевича Толстого все еще остававшемся вакантным!

«Вы поговорите с ним просто, по душам, Константин Михайлович. Может, дрогнет сердце?» — незадолго до вечера попросил Симонова посол. И тот, со школы искренне любивший и бунинскую прозу, и его стихи, кивнул. «Я уважал его, и... мне хотелось, чтобы Бунин вернулся домой», — признавался позже Симонов в воспоминаниях. От продолжения знакомства, состоявшегося в «Плейеле», Иван Алексеевич отказываться не стал...

— Настоящий московский ужин у нас сегодня, — улыбнулась, поднимая рюмку с водкой, жена Бунина, пожилая дама в элегантном, но несколько старомодном, порядком поношенном платье.

— В самом деле московский, Вера Николаевна, — отозвался Симонов. — Только позавчера все, что сейчас на этом столе, еще лежало в витрине «Елисеевского». Я попросил своих домашних немедленно из магазина ехать в аэропорт. И вот, пожалуйста! Да и летчики не подвели — все довезли целехоньким. Впрочем, иначе и быть не могло. Я ведь им сказал, что это для Бунина, — и он перевел взгляд на хозяина дома...

— Да, хороша колбаска большевистская, — улыбнулся тот и лихо, с кряканьем опрокинув рюмку, под общий смех отправил в рот кусок любительской. Выпили и остальные. Разговор потек еще живее...

Не почувствовать намека, скрытого в словах гостя, Бунин, конечно, не мог: «Для Бунина». Надо думать, это должно значить: читают, любят, ждут...

Ему вдруг вспомнился прованский Грасс, где они с женой коротали тяжкие военные годы. И молодые ребята в обтрепанной военной форме, так неожиданно ставшие их гостями.

В Прованс советских пленных пригнали на лесозаготовки. Решив, что не знающие ни одного иностранного слова русские все равно никуда не скроются, немецкие охранники иной раз шли в кабачок пропустить стаканчик, оставляя закончивших работу подопечных болтаться по улицам почти без присмотра. И те, узнав, что на вилле «Жаннет» обитает русский писатель, стали заглядывать в гости.

Кое-кого из ребят периодически гоняли работать на хлебозавод, и, заметив, как жестоко голодают писатель с женой и жившие с ними знакомые, они добывали то немного хлеба, то муки...

После чая, усевшись на полу в гостиной, просили разрешения попеть и вполголоса заводили что-то бодрое про то, как «утро красит нежным светом стены древнего Кремля», и про какого-то японца, который «ползёть у границы родной». Иногда принимались танцевать. Рассказывали о родных местах, о боях, в которых побывали до плена. Добродушно подсмеивались над упрямством, с которым Иван Алексеевич продолжал именовать Сталинград — Царицыном, Ленинград — Петербургом, Калинин — Тверью, а Вера Николаевна называла на французский манер самолеты — авионами, артобстрелы — аллертами. Уходя, гости обнимали и целовали хозяев, называя их «папашей» и «мамашей» и добавляя: «Вы как родные нам».

Последний раз он видел их осенью 1944-го в счастливейшие дни освобождения Франции. Стоя во весь рост в грузовике, чихающем клубами дыма, парни торопились в Марсель, в какой-то советский штаб, но все же завернули на «Жаннет» на четверть часа — попрощаться. И Вера Николаевна, знавшая, что все солдатики как один неверующие, все равно перекрестила на дорогу каждого. Даже молодого татарина, которого Бунин особенно полюбил.

Как знать, может, и в самом деле ждут его где-то там, в этой до боли родной и до ужаса чужой стране, вовсе не пьяные кровью, наглые, озверевшие, описанные им когда-то в «Окаянных днях», а вот эти смешные, трогательные мальчишки, никогда в жизни не открывавшие Евангелие, но так по-христиански делившие с ними горький военный хлеб? Разворачивают по утрам свои газеты, утыканные поверху орденами, читают передовицы об эмигрантах, возвращающихся в страну-победительницу, ищут его имя: «Глядишь, и папаша наш скоро дома будет!..»

И что же? Дождутся?

Вот уже почти год этот вопрос, вертевшийся на языке у Симонова, мучил Ивана Алексеевича. И он, привыкший часто рубить сплеча, не мог дать на него ответа: ни послу Богомолову, ни симпатичному молодому поэту, ни, что хуже, себе самому. Это обескураживало, раздражало и страшно его злило.

Отчетливо вспомнился их с Симоновым первый ужин недели три назад на квартире инженера-химика и писателя Бориса Пантелеймонова. Случилось это вскоре после вечера в «Плейеле» почти в той же самой компании, что собралась за столом и сегодня. Короткие, по-военному отрывистые ответы бледного Симонова на неудобные — да что греха таить — абсолютно лишние вопросы, которыми беспощадно засыпал его язвительно-вежливый Бунин, конечно же, заранее знавший все ответы.

— Где Бабель? Пильняк? Мейерхольд?

Полковник советский армии, прошедший войну, поэт-орденоносец лишь выдавливал из себя лающее:

— Не могу знать.

Летевший в тартарары вечер чудом спасла каким-то уморительным рассказом Надежда Тэффи, всегда умевшая ладить со строптивым, но неравнодушным к женским чарам Иваном Алексеевичем.

Но сегодня язвить Бунину почему-то не хотелось. И думать о безответных вопросах — ни своих, ни чужих — тоже. Хотелось просто есть, пить водку, ощущать такие родные вкусы и запахи: свежего хлеба, тающей во рту любительской колбаски, пряного селедочного рассола, картошки с укропом, которую внесла с кухни жена...

За три недели, прошедшие после знакомства в «Плейеле», он виделся с Симоновым уже несколько раз. Ужинали и в компаниях, и тет-а-тет в ресторане «Лаперуз» на берегу Сены, со знанием дела выбранном гурманом Буниным и оплаченном Симоновым, который, по его словам, был при деньгах — выпустил во Франции две книги.

Приходилось признать: с каждой встречей этот коммунист и атеист все больше нравился Ивану Алексеевичу. То ли ладной фигурой и военной выправкой, заметной даже под гражданским костюмом, то ли искренним радушием и щедростью, с которыми угощал сегодня их маленькую компанию московскими деликатесами, то ли неизменным тактом, с которым удерживал при себе проклятые невысказанные вопросы, лишь время от времени останавливая на Иване Алексеевиче спокойный и будто выжидающий взгляд. Нравилась Бунину и его жена актриса Валентина Серова. Нравились, признаться, и стихи. Особенно те, что первыми прозвучали на встрече с советским послом...

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» — с первых же слов, прочтенных глуховатым симоновским голосом, в зале повисла напряженная тишина. Словно все, кто там был, неведомо как оказались посреди уходящего за горизонт проселка. В той далекой России, тоска по которой вдруг стала совершенно нестерпимой...

Первая дорога, которую маленький Ваня Бунин запомнил в своей жизни, верста за верстой петляла по сырым лощинам, густым кустарникам и бескрайним полям: отец с матерью впервые взяли его в город на ярмарку — купить сапожки. Было то в начале 1870-х в южнорусском подстепье, краю, где он рос с трех лет и где, даже став знаменитым писателем, дважды получив Пушкинскую премию, а после и звание почетного члена Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, изъездив полмира от Палестины до Цейлона, неизменно бывал каждый год. Гостил неделями, а то и месяцами. Сначала в имении Озерки, куда родители переехали после смерти бабушки. А после полного разорения отца — в Огневке, имении брата Евгения, или в Васильевском у кузины Софьи Николаевны Пушешниковой.

Здесь на крошечном клочке суши, ограниченном с одной стороны Ельцом, где он учился в гимназии, с другой — Орлом, куда девятнадцатилетним отправился служить помощником редактора в «Орловский вестник», а с третьей — захолустным Ефремовом, где в 1910-м похоронили мать, и случилось почти все важное в его «русской» жизни.

Первые увиденные наяву смерти: сначала маленькой сестренки Сашеньки, последней из девяти детей Людмилы Александровны и Алексея Николаевича Буниных, а позже сестриного мужа — лихого охотника, которого он позже опишет в «Антоновских яблоках».

Первые поцелуи: с девочкой, гостившей у родни, с гувернанткой соседских детей милой немочкой Эмилией, доверчиво клавшей ему на плечо головку, всю в крутых белокурых локонах.

Первая мужская дружба — с братом Юлием, золотым медалистом елецкой гимназии, московским студентом, высланным за революционную деятельность под надзор полиции в родительское имение и взявшим младшего тринадцатью годами Ваню под крыло...

Гимназию Иван бросил в 1886 году — слишком тоскливо было мыкаться в Ельце по чужим углам вдали от родных. Учиться дальше решил с Юлием. Выписали из столицы толстые журналы. Читали, гуляли, спорили, обсуждали. Часто, увлекшись, уходили по расстилавшемуся под звездами большаку за несколько верст от дома...

Первые стихи, написанные после свидания... И первая публикация в петербургской «Родине» в номере за май 1887 года. Зажав под мышкой заветный журнал, он словно в тумане брел в Озерки, то и дело сворачивая в перелески, где буйно цвели ландыши. Сколько еще стихов и рассказов будет написано в тех краях, среди этих полей и оврагов, заросших иван-чаем!

Ни один кабинет, будь то в Провансе или Париже, не смог заменить ему угловую, в три окна комнату в скромном доме Пушешниковых, где Иван, приехав, раскладывал на старом письменном столе, покрытом листами промокательной бумаги, перьевые ручки, пузырек с чернилами, карандаши. Безделушек, кстати, на рабочем месте Бунин не терпел. Любил рассказывать, как у Чехова в Ялте пришел в ужас от стола Антона Павловича, сплошь заставленного какими-то сувенирчиками, накупленными по пути с Сахалина: «Я за таким столом и строчки бы не написал». Жена Вера не раз говорила, что в Бунине будто живут два человека: один — завсегдатай «Большого Московского трактира», «Яра» и «Стрельны», шикарный постоялец «Лоскутной» и «Дрездена», любитель шампанского и шальной езды на тройках. Другой — аскет, встающий с рассветом, не пьющий вина, не выходящий к гостям и сутками строчащий что-то в своей деревенской келье...

Вера всегда немного ревновала мужа к родным местам, к огромной семье, пусть и не сильно дружной, но сплоченной. И к женщинам, которые были до нее... Особенно к Варе Пащенко.

Эта девушка стала для Бунина первой уже немальчишеской страстью. И зародилась она в том крошечном роковом треугольнике. Варя служила корректором в «Орловском вестнике», носила вышитый в русском стиле костюм и пенсне. Она совершенно не походила на повелительницу сердец и все же почти пять лет держала Ванино сердце в плену, то расходясь с ним, то возвращаясь. Бунин мечтал о свадьбе, она тянула, ссылаясь то на скудость их доходов, не позволявшую якобы начать семейную жизнь, то на неопределенность Ваниного будущего. Гимназического курса математики он, несмотря на все усилия Юлия, так и не одолел, и как лицу, не окончившему даже четырех классов, ему грозил призыв в армию. Лишь удачно сложившаяся жеребьевка избавила Ивана от солдатчины. Но Варя все равно ушла. И вышла замуж за его приятеля Арсика Бибикова, имевшего двести десятин земли.

В Огневку обезумевшего от горя Ивана братья Юлик и Женя везли вдвоем: боялись, что оставшись один, он, как говаривали тогда, «что-нибудь над собой сотворит». Везли тем же путем, которым когда-то возвращался Ванюша с елецкой ярмарки. Здесь, на дорогах Орловщины, будучи еще тем самым до дрожи счастливым новыми сапожками малышом, увидел он самый страшный кошмар своей жизни: пробиравшегося по дубовому перелеску мрачного мужика с топором за поясом. Именно из этих мест начался в октябре 1917-го для Ивана с Верой и их великий исход...

В то лето Бунин прогостил у сестры как никогда долго, с начала мая почти до конца октября. Но все лето почти не писал, не до того было: то горело соседнее имение, то приходили реквизировать лошадей у Пушешниковых, то надо было ехать в Измалково на станцию — встречать жену. Одной ей добираться в деревню стало опасно. К осени поняли: опасно и оставаться там.

Покидали Васильевское ранним утром двадцать третьего октября, в предрассветной темноте по хорошо знакомой ему дороге, мимо гумна в заиндевевших бурьянах. Доехали до Озерков, свернули на большак...

— А кто это? Не то баба, не то мужик! — тыча пальцем в Ивана Алексеевича, сидящего на возу в шапке с наушниками, издевательски прогнусила какая-то баба.

— На них бы солдатов, — без улыбки бухнула другая.

Столпившись, человек двадцать девок и баб, возвращавшихся с гулянки, перегородили дорогу. Пахло самогонным перегаром... Вынутый Буниным браунинг только ухудшил дело.

— Орудием хочет! Машка, беги за мужиками, — скомандовала курносая, говорившая про солдат. Судьбу их решали минуты.

Вытянув лошадей кнутом, он что есть силы вцепился в вожжи. Бабы шарахнулись. Остановились лишь в семи верстах от Ельца — не выдержавшее бешеной скачки колесо рассыпалось на куски.

Двадцать шестого октября они с Верой были уже в Москве на Поварской, у ее родителей. Все газеты трубили о якобы случившемся в Петрограде днем ранее вооруженном восстании. Очень скоро ворота во двор их дома пришлось заложить бревнами, а дверь в вестибюль наглухо запереть: петроградское восстание докатилось и до Первопрестольной, повсюду слышались разрывы снарядов и стрекот пуль. Иван Алексеевич в очередь с другими жильцами дежурил внизу, у дверей подъезда. Несколько дней питались кое-как, всухомятку: кухарка наотрез отказывалась идти за провизией. Наружу решились выбраться только через неделю. Бунин осмелился дойти до Арбата — всюду выщербленные снарядами стены, разбитые стекла... Вечером в вестибюль дома вломились солдаты — требовать оружие. Потекли «окаянные дни». И звериная слепая ярость, впервые испытанная им на дороге из Озерков, накатывала теперь на Бунина едва ли не ежечасно...

Бархатная августовская тьма давно поглотила улицу Жака Оффенбаха, а «московский ужин» в просторной, когда-то неплохо обставленной, но давно обветшавшей квартире Буниных все тянулся и тянулся. Расходиться не хотелось. Хозяйка принесла гитару, и Тэффи, перебирая струны, чуть надтреснутым голосом напевала что-то цыганское.

«Вот ее хоть завтра во МХАТ! Будет как рыба в воде!» — подумал вдруг Симонов, с первой встречи не перестававший любоваться этой жизнерадостной, моложавой, по-мальчишески озорной женщиной, твердо решившей нипочем не сдаваться в плен возрасту.

Все еще красив какой-то особенно породистой стариковской красотой был и Бунин, которому в то лето шел семьдесят шестой год. Гордо посаженная голова, немного угловатые, жесткие, но полные неуловимой грации движения. Даже сейчас в нем все еще проглядывал тот молодцеватый, всегда элегантно одетый мужчина, что смотрел на гостей с привезенных из России старых фотографий, расставленных и развешенных в доме повсюду...

Вот два точеных профиля в круглом паспарту: Иван Алексеевич и Вера Николаевна в первый год знакомства. Встретились случайно в ноябре 1906 года на поэтическом вечере в квартире давнего бунинского приятеля Бориса Зайцева, женатого на Вериной подруге. Двадцатипятилетняя Верочка Муромцева прибежала к Зайцевым, когда вечер уже начался,— задержалась в химической лаборатории. Химией тогда повально увлекались почти все просвещенные девицы, а Вера, воспитанная в интеллигентной московской семье, племянница видного юриста, только что избранного председателем Государственной Думы, — была как раз из таких. Окончила естественный факультет Высших женских курсов Герье, знала несколько языков. Профессор Николай Дмитриевич Зелинский, у которого она стажировалась, смышленую и аккуратную девицу хвалил. Богему любого сорта Вера не то чтобы презирала, скорее ее сторонилась. Впрочем, модные у декаденток платья с высокой талией и прическу на прямой пробор носила.

Ивана она мельком встречала и раньше. Слышала и пересуды о том, что разъехавшись с молодой красавицей-женой, дочерью богатого одессита, и потеряв маленького сына, умершего в неполных пять лет, Бунин живет «нездорово», кочуя по гостиницам и ресторанам, заводит бессчетные романы, и меньше всего полагала, что скоро сама станет очередной жертвой дьявольского обаяния усатого сердцееда.

Спустя пять месяцев после ноябрьской встречи у Зайцевых она уже уезжала вместе с Буниным в далекое экзотическое путешествие. К ужасу родителей — невенчанной: развода Иван Алексеевич не получил, да не очень-то и добивался. Разве мог он знать тогда, какую долгую и непростую жизнь отпустит ему Господь подле этой девушки с точеным профилем и прозрачными, будто хрустальными глазами, называвшей его Яном.

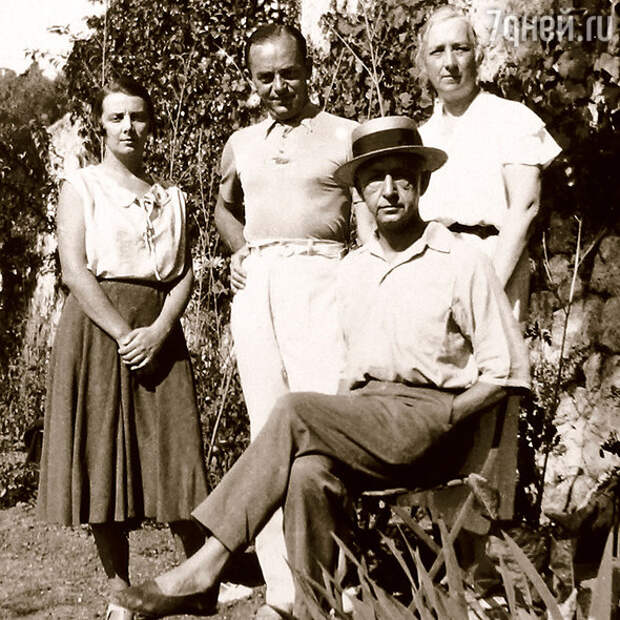

Фото поменьше: компания молодых мужчин, сгрудившихся у стола. Иван Алексеевич в начале 1900-х — в годы своего стремительного литературного восхождения. Сидит в кругу завсегдатаев знаменитых «телешовских» сред.

Впервые отправившись в 1896-м из своего подстепья в столицу, Бунин уже через пару лет был вхож везде и всюду, так что просто не мог не попасть в гостиную Николая Телешова, где бывал тогда едва ли не весь московский и петербургский литературно-художественный бомонд, а чаще других Максим Горький, Леонид Андреев, Федор Шаляпин, Викентий Вересаев, Аполлинарий Васнецов, Сергей Рахманинов, Александр Серафимович. Именно им впервые читал он только что вышедшее из-под его пера. Критиковать друг друга на «Средах» было принято жестко, а обижаться строжайше запрещено. Сколько гремело там споров и смеха, сколько водки выпито... «Я не боюся, господа, что может нас заесть «Среда». Но я боюсь другой беды, вот не пропить бы нам «Среды», — с юмором писал Бунин когда-то...

И как же резко, бескомпромиссно он рвал двадцать лет спустя эти, казалось, такие прочные дружеские связи... Готовясь к отъезду, не пожелал даже по телефону переговорить с Горьким, у которого часто гостил на Капри. Лишь бросил в трубку его жене Екатерине Пешковой, что считает «отношения навсегда кончеными». Хотя с самой Екатериной Павловной видеться продолжал. Именно она помогла Ивану Алексеевичу и Вере Николаевне весной 1918 года выбраться из большевистской Москвы на юг, в Одессу. Впоследствии Пешкова была одной из немногих оставшихся в России, о ком Бунин вспоминал без неприязни.

Впрочем, о Телешове расспрашивал Симонова тепло. Увы, хозяина знаменитых «Сред» тот лично не знал. И слушая, как вспоминает Бунин свою российскую молодость, никак не мог прогнать из памяти тяжкое воспоминание, которое не давало покоя с самой первой встречи с Иваном Алексеевичем в «Плейеле»...

1944 год, только что взятый советскими войсками Белград. Полутемные залы библиотеки эмигрантского Русского дома. Ее старый хранитель, бывший министр просвещения врангелевского правительства, категорически отказавшийся покинуть бесценные книги и теперь водящий по своему зачарованному царству советского поэта... «Любите Бунина? Ну что ж, могу вам предложить кое-что. В России, насколько знаю, этого еще не печатали», — и подал Симонову несколько томиков.

«Жизнь Арсеньева» — значилось на одном из корешков. Значит, вот тот самый роман, принесший Бунину Нобелевскую премию, которую Иван Алексеевич страстно желал еще с середины двадцатых. В этом желании в один неразрывный клубок сплетались и бешеное бунинское честолюбие, и стремление во что бы то ни стало посрамить Горького, которого советская Россия выдвигала на ту же престижную награду, и простое человеческое желание зажить по-старому, перестав считать каждый франк. Но год проходил за годом, а Нобелевский комитет упорно обходил Бунина. Пока наконец в 1933 году в четверть пятого пополудни девятого ноября в телефонной трубке на прованской вилле не раздался чей-то хрипящий неразборчивый голос и Вера Николаевна, дрожавшая от волнения, не услышала: «Ваш муж... лауреат...» Сам Бунин в тот момент сидел в синематографе с Галей Кузнецовой: шло кино с Кисой Куприной — дочерью Александра Ивановича — в главной роли. Хотелось взглянуть.

Именно Куприн среди первых получил один из переводов, разосланных вернувшимся из Стокгольма Буниным особо бедствующим эмигрантам. Для многих адресатов эти деньги были поистине спасительными. «Милый Иван Алексеевич, дорогой старинный друг... Не знаю, как и выразить мою признательность за твой истинно царский дар. Обнимаю тебя крепко, целую сердечно. Благодарю тысячу раз. Ты представить себе не можешь, во дни какого свирепого, мрачного безденежья пришли эти чудесные пять тысяч и как на редкость кстати твоя братская помощь! Христос с тобою, будь здоров, счастлив, спокоен духом. Твой А. Куприн».

Виллу в Грассе, которую Бунин в ожидании премии присматривал несколько лет, они с Верой, впрочем, так и не купили. Деньги как-то разошлись...

Позже кто-то вопреки строгому принципу Нобелевского комитета держать в тайне список номинантов все же сказал Ивану Алексеевичу, что в числе остальных двадцати шести претендентов в 1933 году вместе с Карелом Чапеком и Полем Валери значился и Горький...

Уже после получения премии Бунин добавил к «Жизни Арсеньева» последнюю, пятую часть, выходившую раньше отдельной повестью «Лика». Томик с ее первым изданием тоже нашелся в белградской библиотеке.

Нашлось там и еще одно из бунинских сочинений, которое лишь в конце 1980-х вышло на родине, — хроникальный очерк «Окаянные дни».

Дневники, легшие в основу книги, Бунин начал в Москве и продолжал в Одессе, городе, тоже ставшем знаковым в его судьбе. Здесь когда-то Ивана Алексеевича подстерегла одна из самых больших ошибок жизни — девятнадцатилетняя Анна Цакни, скоропалительный брак с которой помнился теперь только жареной кефалью и восхитительным белым вином, подававшимися в доме ее отца к обеду. Да еще восторженным криком маленького мальчика, которого Бунин изредка навещал: «Папочка! Покатаемся на трамвае!» Видеть сына Анна позволяла нечасто, и в его ранней смерти Бунин винил именно ее, уверенный, что роковую для Коли инфекцию принес в дом кто-то из вечно толокшейся там золотой псевдоартистической молодежи: «у них двери на петлях не держались». Анна в отместку много лет не давала развода, из-за чего Иван с Верой смогли обвенчаться только в 1922-м. И все же много лет спустя, узнав, что Анин брат-эмигрант попал в беду, Бунин, ворча, принялся за него хлопотать. Как хлопотал за многих, очень многих...

Именно в Одессе в 1907-м он сел на пароход, чтобы плыть с Верой Муромцевой в Святую землю. Путешествия Бунин любил так страстно, что за все годы жизни в России так и не обзавелся собственным жильем. И большинство путешествий совершил с Верой. Они ежегодно отмечали свой первый приезд в Одессу. Отмечали несмотря ни на что: ни на размолвки, ни на взаимные обиды, накопившиеся за годы совместной жизни, ни даже на позднюю страсть Бунина к Гале Кузнецовой, ставшую, по мнению многих исследователей, толчком к созданию «Темных аллей» — его последнего цикла рассказов.

Сюда же, к одесскому причалу, подошел в январе 1920 года французский пароход «Спарта», унесший их с Верой из России уже навсегда. Все мучительные дни плавания они с женой провели лежа валетом на узкой верхней койке в крошечной каюте, доставшейся Буниным напополам с неким профессором. Многим, впрочем, не досталось и такого пристанища. Пароход был переполнен: спали на столах в салоне, под столами, на стульях, во всех проходах, даже у дверей гальюна, хотя об этом в «Окаянных днях» уже не упоминалось. Перед отъездом Бунин, по его словам, так хорошо закопал в землю последние страницы своих одесских заметок, что потом не смог их найти. Книга обрывалась июнем 1919-го.

Как вспоминал позже Симонов, он так и не сумел признаться Бунину, что читал ее. Может потому, что никак не мог совместить в сознании образ сидевшего напротив благообразного породистого старика, дружившего с Чеховым и восхищавшегося Толстым, и обозленного на все и вся обывателя, который водил пером создателя «Окаянных дней»? «...Словно под тобой расступается земля и ты рушишься из большой литературы в трясину мелочной озлобленности, зависти, брезгливости и упрямого до слепоты непонимания самых простых вещей», — так вспоминал он свое первое впечатление от книги, испытанное в только что освобожденном Белграде.

«16 февраля 1918 г., Москва: «...встретил на Поварской мальчишку солдата, оборванного, тощего, паскудного и вдребезги пьяного. Ткнул мне мордой в грудь и, отшатнувшись назад, плюнул на меня и сказал: « Деспот, сукин сын!»

25 февраля 1918 г., Москва: «Опять какая-то манифестация, знамена, плакаты, музыка — и кто в лес, кто по дрова, в сотни глоток: «Вставай, подымайся, рабочай народ!» Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин, все как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские».

1 марта 1918 г., Москва: «...рассказывал в трамвае солдат: «Хожу без работы, пошел в Совет депутатов просить места — мест, говорят, нету, а вот тебе два ордера на право обыска, можешь отлично поживиться».

7 марта 1918 г., Москва: «В городе говорят: «Они решили перерезать всех поголовно, всех до семилетнего возраста, чтобы потом ни одна душа не помнила нашего времени». Спрашиваю дворника: «Как думаешь, правда?» Вздыхает: «Все может быть, все может быть...» — «И ужели народ допустит?» — «Допустит, дорогой барин, еще как допустит-то!»

17 апреля 1919 г., Одесса: «Перед вечером был на Екатерининской площади. Мрачно, мокро, памятник Екатерины с головы до ног закутан, забинтован грязными, мокрыми тряпками, увит веревками и залеплен красными деревянными звездами. А против памятника чрезвычайка, в мокром асфальте жидкой кровью текут отражения от красных флагов, обвисших от дождя и особенно паскудных».

20 июня 1919 г., Одесса: «В городе стены домов сплошь в воззваниях. И в них, и в газетах остервенелая чепуха, свидетельствующая о настоящем ужасе этих тварей».

Но страшнее всего были даже не саркастические филиппики в сторону новых порядков, а та злоба, с которой Бунин обрушивался на коллег-литераторов, чьих взглядов на жизнь ли, на творчество ли, на политику ли он отныне не разделял....

«5 февраля 1918 г., Москва: «Вчера был на собрании «Среды»... Маяковский, державшийся, в общем, довольно пристойно, хотя все время с какой-то хамской независимостью щеголявший стоеросовой прямотой суждений, был в мягкой рубахе без галстука и почему-то с поднятым воротником пиджака, как ходят плохо бритые личности, живущие в скверных номерах, по утрам в нужник».

2 марта 1918 г., Москва: «Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда: открылась в гнуснейшем кабаке какая-то «Музыкальная табакерка» — сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы (Алешка Толстой, Брюсов и так далее) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные... Алешка осмелился предложить читать и мне — большой гонорар, говорит, дадим».

17 апреля 1919 г., Одесса: «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой...» Как любил рычать это Горький! А и сон-то весь только в том, чтобы проломить голову фабриканту, вывернуть его карманы и стать стервой еще худшей, чем этот фабрикант».

— Ну что ж, не читали так не читали, — вздохнул Бунин. — Но вы должны знать, что двадцать второго июня 1941 года я, написавший до этого все, в том числе и «Окаянные дни», по отношению к России и к тем, кто ею ныне правит, навсегда вложил шпагу в ножны независимо от того, как поступлю сейчас, здесь ли я останусь или уеду.

— Может, почитаете нам что-нибудь, Константин Михайлович? — обратилась к Симонову хозяйка.

Тот после короткой паузы кивнул:

— Хорошо. Это еще не вышло. Написал недавно, после возвращения из Японии, — и все тем же глухим голосом, которым читал в «Плейеле» о дорогах Смоленщины, начал, слегка грассируя:

Я в эмигрантский дом попалВ сочельник, в Рождество.Меня почти никто не знал,Я мало знал кого.Хозяин дома пригласилВсех, кого мог созвать, —Советский паспорт должен былОн завтра получать.

...Смолкло бряцанье гитары, все сидели потупившись. Бунин нахмурился. Стихи были жесткими, почти беспощадными и... хорошими. Не понять этого он не мог. И как настоящий поэт, не проронив ни слова, дослушал до конца. Когда Симонов замолчал, Иван Алексеевич заговорил не сразу:

— Однако вы рискнули это читать мне!

— Да, Иван Алексеевич, рискнул.

— Рискованно, рискованно, нашего брата вы не больно-то пощадили...

Но продолжать не стал. Возможно, просто не хотел портить удавшийся вечер? Ничего больше не сказал и Симонов.

Несколько лет спустя Вера Николаевна, вспоминая их встречу, записала в дневнике: «Симонов не уговаривал, понимая, что Ян в иных настроениях...»

В последний раз они увиделись незадолго до отъезда Симонова в Москву, случайно встретившись в русской книжной лавке. Бунин попросил, если это несложно, выяснить судьбу его книг, готовившихся к выпуску в СССР «Гослитиздатом». Константин Михайлович обещал.

«Я уехал из Парижа, когда вопрос о том, захочет ли Бунин получить советский паспорт и поедет ли домой, находился в нерешенном положении, — писал он на склоне лет в книге «Истории тяжелая вода». — Мысль о поездке его и пугала, и соблазняла... Говорил: «Я, может, и поехал бы, повидал, да ведь не пустят так вот, чтобы поехать просто... Коли поехать, так надо уж и жизнь доживать. А я уж как-то привык к мысли, что буду здесь доживать».

Двадцать первого августа 1946 года в «Правде» было опубликовано Постановление оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», поставившее крест на многих послевоенных надеждах. В числе прочих и на возможности возвращения на родину Ивана Бунина. Этим постановлением сталинский режим безжалостно распинал Анну Ахматову и Михаила Зощенко, писателей, прошедших вместе со своей страной и своими читателями все ужасы недавней войны. Что же после этого могло ждать на далекой родине автора «Окаянных дней»? Отказавшись от мысли о возвращении, получать советский паспорт Бунин также не стал. И все же эмиграция не простила ему ни встреч с советским послом, ни обедов с советским поэтом. Не проходило года, чтобы кто-нибудь не попрекнул Ивана Алексеевича этими «грехами».

После окончательного отказа писателя от возвращения в СССР выпуск на родине его книг был приостановлен на долгие годы. Доживая свой век на скромные пожертвования благотворительных фондов и случайные гонорары от зарубежных изданий, стремительно слабевший Бунин продолжал писать почти до последнего дня, упрямо придерживаясь отмененной большевиками старой орфографии. В «Воспоминаниях», вышедших на русском языке в Париже в 1950-м, он был все так же желчен и язвителен, как и во времена написания «Окаянных дней».

Скончался Иван Бунин в Париже в своей квартире на улице Жака Оффенбаха восьмого ноября 1953 года. В последний вечер Вера Николаевна по просьбе мужа читала ему вслух письма Чехова. Когда вечер закончился, он попросил жену лечь в эту ночь с ним. Может потому, что предчувствовал свой смертный час и боялся встретить его один? У нее на руках в ту ночь он и умер. Похоронен Иван Алексеевич на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Вспоминая день его похорон, поэт Аминад Шполянский (Дон Аминадо), друживший с Буниным много лет, перефразировал цитату из трагедии Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович»: «Великая гора был царь Иван!»

В октябре этого года Ивану Бунину исполняется сто пятьдесят лет.

Статьи по теме:

Свежие комментарии