Как в годы Великой Отечественной войны работали железнодорожники.

Трудно представить себе жизнь страны без железной дороги и сейчас, но в 1941 году перед железнодорожниками встали задачи, не решив которые невозможно было защищать Родину. В этом материале рассказываем о железнодорожниках, сражавшихся на фронте и трудившихся в тылу, а также о героях войны, которые связали свою судьбу со стальными магистралями уже в мирное время.

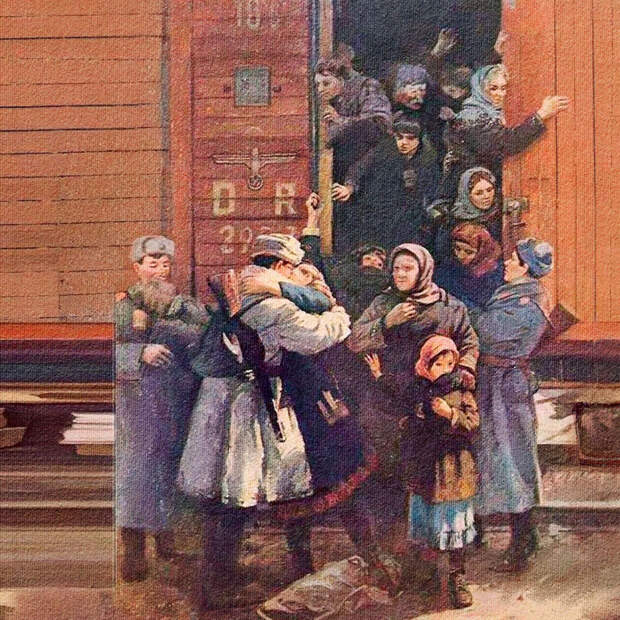

Эвакуация людей и предприятий в тыл и переброска воинских частей, техники и боеприпасов к фронту — вот первые заботы железнодорожников, которые появились уже в начале войны. Об эвакуации стоит рассказать особо, так как железнодорожники осилили неслыханное: за одну ночь из Москвы удалось отправить около 150 тысяч человек. При этом нельзя сказать, что было время, чтобы к такому подготовиться. 16 октября заместителей наркома путей сообщения вызвали в Кремль. Советское руководство приняло экстренное решение об эвакуации населения, заводов, правительственных, общественных учреждений и учреждений культуры в 24 часа. К девяти часам утра 17 октября из Москвы планировали вывезти всё и вся. Один из замов, Николай Дубровин, быстро подсчитал, что потребуется 5—6 тысяч вагонов, чтобы осуществить задуманное. После аудиенции у Сталина помчались в здание наркомата, чтобы вывести все запасные поезда из депо, организовать формирование эшелонов...

Наутро город охватила паника. На предприятиях в срочном порядке выдавали последнюю зарплату, сотрудникам было предписано явиться на вокзалы. Улицы были заполнены толпами людей, устремившихся к железнодорожным станциям.

Женщины с колясками, мужчины с узлами, тюками и чемоданами, старики — все тянулись к вокзалам, не зная, куда их повезут... К ним добавились толпы беженцев из пригородов Москвы. Несмотря на принятый план эвакуации, работники железной дороги столкнулись с тысячами обеспокоенных граждан, желающих срочно уехать. Определить, какой поезд закреплен за каждым предприятием, организовать погрузку, остановить панику — все это легло на плечи сотрудников вокзалов, проводников, работников путей. И с задачей они справились.А в чем перевозить людей? Московские железнодорожники задействовали весь транспорт, хотя бы отдаленно напоминавший железнодорожный вагон. Использовали и товарные вагоны, и электрички, и даже вагоны метро, которые специально приспособили для рельсов. Любой прибывавший в Москву состав тут же освобождали и заполняли снова. К 10 утра было загружено уже 100 поездов. Эвакуация продолжалась несколько недель и потребовала от железнодорожников максимального напряжения сил.

Еще раньше этих событий, в июне 1941-го, вышел приказ Народного комиссариата путей сообщения сформировать 288 военно-санитарных поездов. Ведь с первых дней войны нужно было на чем-то вывозить раненых, доставлять их в госпитали. Составы были поделены на две категории: постоянные, для рейсов с фронта в тыловые госпитали, и «летучки» — для скорой эвакуации раненых в ближайший тыл. Первой заботой было обустроить такие поезда. Специализированные вагоны для лечения и проведения хирургических операций находились в середине состава. Оборудовались места для перевязки раненых, помывочные, вагон-аптека. С лекарствами было тяжело, и их часто изготавливали прямо на месте. Лежачие и тяжелораненые бойцы размещались на койках в три яруса. Кроме того, нужны были вагоны для личного состава, вагон-кухня, вагон-морг... Мастера вагоноремонтных заводов, получившие задачу в краткий срок подготовить составы, работали круглосуточно, спали по нескольку часов прямо в цехах. Люди понимали, что надо справиться с заданием как можно быстрее и лучше.

Самоотверженный труд железнодорожников, обслуживавших санитарные поезда, переоценить невозможно. Особенно тяжело приходилось «летучкам», которые подбирались близко к линии фронта. Погрузка раненых часто шла под бомбежками. Однако никто не паниковал. Если снаряд попадал в вагон, его быстро отцепляли, а в остальной состав продолжали грузить раненых. И хотя военно-санитарный поезд был рассчитан на 450 пациентов, брали и в два раза больше — нельзя же оставить бойцов. В итоге на один вагон раненых часто приходилась одна медсестра. Весь персонал был занят в операционных, где непрерывно шла работа...

В целях безопасности машинистам приходилось вести поезда и ночью. При этом нельзя было использовать сигнальные огни, все источники света закрывали брезентом, иначе поезд становился легкой мишенью при авианалетах. Для регулирования движения эшелонов использовали «живую блокировку»: путевые работники стояли вдоль дороги через каждые 300 метров и голосом пропускали поезда, движущиеся друг за другом. Даже при обилии современной техники и сейчас работа машиниста считается сложной. Можно только себе представить, что такое вести поезд в полной темноте, рискуя «догнать» предыдущий состав.

Жизнь поезда-госпиталя была не менее напряженной, но его оборудовали намного лучше. Самый прославленный, увековеченный в фильмах поезд № 312 с начала войны и до декабря 1945 года курсировал от фронта к тыловым госпиталям беспрерывно. За это время было перевезено 25 тысяч раненых. Поезд был знаменит бесконечными инновациями, которые машинисты и поездная бригада вводили для того, чтобы работа шла в непрекращающемся режиме. По правилам санитарный поезд должен был останавливаться, чтобы заправиться водой и топливом, подремонтироваться, выстирать белье, получить продовольственный запас...

Но командование этого поезда обустроило жизнь так, чтобы практически не делать остановок. Построили собственную баню, прачечную, сами стирали белье, стерилизовали материал. Уникальность 312-го состава в том, что врачи и железнодорожники добились, чтобы уровень медпомощи в нем был как в стационарном лечебном учреждении. Начальник поезда Даничев создал настоящее содружество самоотверженных и увлеченных общей целью людей. Уже в 1942 году коллективу вручили переходящее Красное знамя как лучшему санитарному поезду. Но знамя это до конца войны никуда не переходило, 312-й оставался лучшим.

А теперь о работе железнодорожников в так называемом тылу. 2 июня 1943 года произошел самый крупный налет на железнодорожные объекты за всю историю Второй мировой войны. Он продолжался 22 часа! Более 500 немецких бомбардировщиков днем и ночью бомбили железную дорогу Курского железнодорожного узла. Было разбито 12 паровозов, более 100 вагонов, уничтожено 300 метров линейной связи. В этот день отдали жизни более 40 курских железнодорожников. Гибли по-разному... Люди пытались вывести горящие составы, не прекращали движение паровозов даже под огнем. А сразу после бомбежки не разошлись по домам, чтобы отдохнуть. Тут же были сколочены бригады, которые в срочном порядке проложили один путь, по которому стали принимать составы. Через 35 часов станция Курск уже работала по приему поездов. Это ли не подвиг?!

Всего военно-санитарные поезда Великой Отечественной войны вывезли порядка 5 миллионов раненых и больных. Поездами было эвакуировано более 2,5 тысяч промышленных предприятий и вывезено 18 миллионов граждан. Были спасены тысячи предметов искусства из музеев Ленинграда и других городов. В 1945 году на железнодорожников легла новая задача — вернуть бойцов домой. А это миллионы людей. Все демобилизованные были разделены на шесть групп, сложнее всего прошла доставка тех, кто возвращался в июне 1945-го. Раньше всех подлежали демобилизации 13 старших возрастов личного состава действующей армии. 10 июля был сформирован первый эшелон с демобилизованными участниками битвы за Берлин. Четкий график движения поезда нарушился из-за поездки Сталина на конференцию в Потсдам. Эшелоны надолго задержали, чтобы по освобожденному и тщательно проверенному пути мог стремительно проследовать спецпоезд.

В результате бойцы добирались до Москвы две недели. 17 июля 1945 года первый состав с фронтовиками пришел на Ржевский вокзал (теперь он называется Рижским). Но так получилось, что триумфальная встреча, которая была показана во многих фильмах, произошла на Белорусском вокзале, куда 21 июля прибыл следующий состав. Для железнодорожников работа на этом не закончилась. Во вторую очередь попало десять категорий, среди которых были специалисты, женщины, учителя, студенты и прослужившие в армии больше семи лет... Три миллиона человек из этих категорий приехали домой к осени 1945 года. Вообще прибытие военных на родину шло до 1948-го. Железнодорожникам же предстояло постепенно, а вернее, в кратчайшие сроки вернуться к довоенным объемам пассажирских и грузовых перевозок, а это тоже огромный труд.

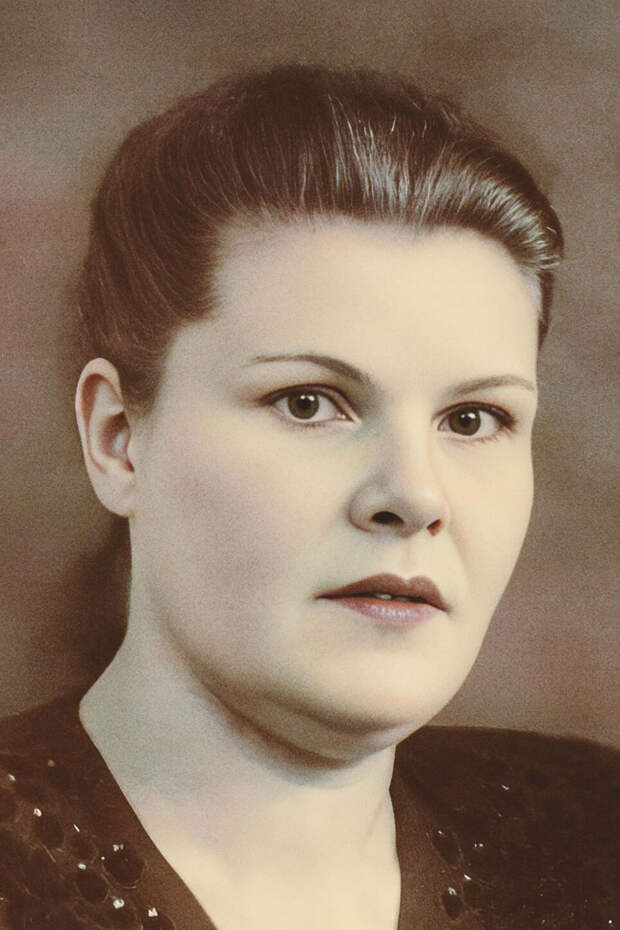

Мария Дмитриевна Корнеева (1921—1994)

Во время войны Мария Дмитриевна работала в городе Батайске Ростовской области на фабрике-кухне, которая снабжала продовольствием военные эшелоны и обеспечивала питанием формирующиеся военные отряды в войсковой части Батайска. Как-то зимой 1943 года, когда Ростов-на-Дону освобождали от немецкой оккупации, она сопровождала военных. Полевую кухню перевозили на телеге, запряженной лошадьми. И вот рядом разорвался снаряд. Было по-настоящему страшно, но Мария Дмитриевна взяла себя в руки, сдержала и успокоила лошадей, подняла котел и смогла доставить в часть горячее питание, потому что знала, что ее ждут, и подвести людей не могла.

С 1950 по 1953 год Корнеева трудилась в Группе советских войск в Германии в качестве вольнонаемного работника, служила личным поваром маршала Василия Ивановича Чуйкова. После окончания войны связала свою жизнь с железной дорогой: с 1966 по 1986 год работала начальником вагона-ресторана фирменного поезда «Тихий Дон» сообщением Москва — Ростов-на-Дону.

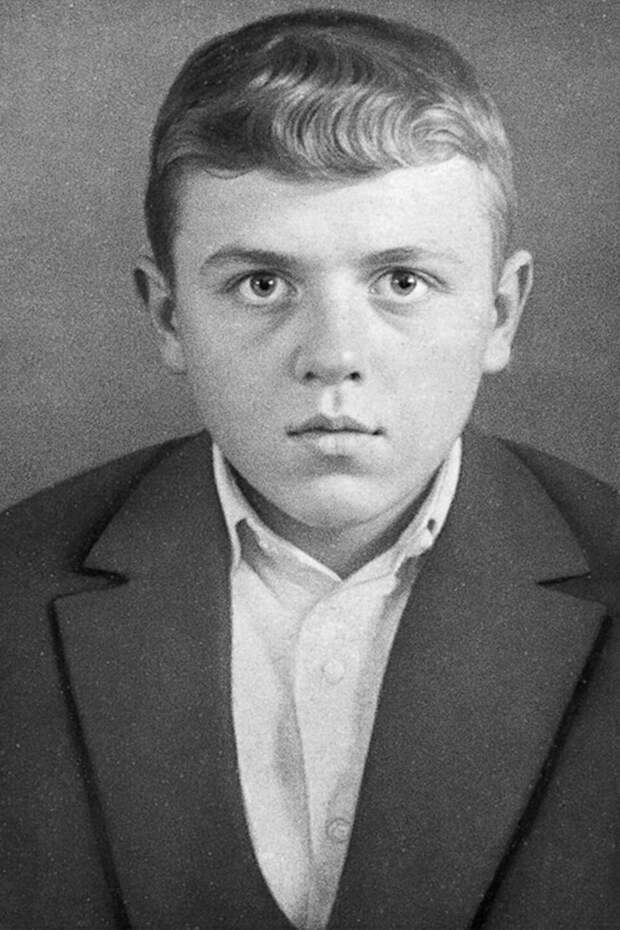

Тимофей Васильевич Прытков (на фото в центре) (1911—1991)

Тимофей Васильевич ушел на фронт добровольцем. Получив тяжелое ранение, после выписки из госпиталя был направлен на строительство Волжской рокады на участке Петров Вал — Саратов. Рельсы для строительства демонтировались в западных регионах страны в зоне боевых действий, их вывозили буквально из-под носа у наступающих гитлеровцев. Строительство рокады было очень опасным. С 22 июля 1942 года немцы начали бомбить участки дороги, особенно те, что находились ближе к Сталинграду и фронту. Вражеская авиация мешала строительству, отвлекая часть сил на восстановление поврежденного полотна. После захвата противником правого берега Дона в районе станицы Клетской к авианалетам добавились и артиллерийские обстрелы. Под немецкими бомбами и снарядами, при недостатке продовольствия, в тяжелейших условиях военного времени строители справились со своей задачей в рекордные сроки. Новая железная дорога общей протяженностью 978 километров была возведена всего за шесть месяцев. Тимофей Васильевич получил несколько ранений, работая на строительстве, но остался на своем посту. Всю войну обслуживал и ремонтировал железнодорожные пути, а после ее окончания был зачислен плотником в штат работников дистанции гражданских сооружений Петров Вал, где проработал до пенсии. Тимофей Прытков вырастил пять детей и восемь внуков.

Адам Петрович Поляков (1925—2016)

Адам Петрович записался добровольцем в армию, когда ему было 17 лет, и, окончив пятимесячные курсы связистов, отправился на фронт. Он прошел долгий путь от Днепра до Праги, а после победного мая 1945-го был направлен на восток.

Адам Петрович был удостоен многочисленных наград и благодарностей. Первую из двух медалей «За отвагу» он получил за форсирование Днепра. Связь нужно было налаживать через эту широкую реку — и все это под плотным огнем противника. Вторую медаль «За отвагу» он получил за то, что в бою 15 февраля 1944 года устранил десять обрывов телефонной линии, обнаружил и уничтожил немецкого снайпера.

Гражданская жизнь началась для старшего сержанта Полякова в 1950 году. Следующие 50 лет он отдал железной дороге, большую часть которых работал начальником поезда. За многолетний добросовестный труд награжден знаком «Почетному железнодорожнику».

«Мой дед Адам Петрович Поляков был одним из тех, кто в 1975 году привез Вечный огонь из Москвы в Иркутск, — вспоминает Сергей Зеленчук, машинист Иркутск-Сортировочной механизированной дистанции инфраструктуры. — В торжественной обстановке в Москве прошла передача земли из братской могилы и зажжение факела от Вечного огня. В Иркутске железнодорожников встретили с особым почетом. Дед всегда учил нас доброте и открытости, любви к близким — они с бабушкой подавали пример отношений всей семье. Еще два важных качества деда — стремление к справедливости и трудолюбие. Также он много рассказывал мне о железной дороге и тем, возможно, определил мой выбор профессии».

Петр Иванович Коростелев (1921—2004)

Петр Иванович родился в семье железнодорожника, война застала его в армии. Начало ее было резким и ошеломляющим, часть, где служил Коростелев, попала в окружение. Многие однополчане погибли. Сам Петр семь суток пролежал в болоте и спасся чудом. После выхода из окружения был зачислен во взвод разведчиков. Был на Курской дуге, форсировал Днепр под огнем врага и в том бою был тяжело ранен. За боевые заслуги ему присвоили звание Героя Советского Союза.

После излечения от ранения Коростелев получил хорошее образование. Он был зачислен в институт иностранных языков. А затем принял решение работать на железной дороге. Окончил курсы инженеров транспорта, после чего много лет служил начальником поезда, более 30 лет руководил бригадой поезда «Россия» сообщением Москва — Владивосток и пользовался большим уважением в коллективе. За долгую успешную работу он был удостоен знака «Почетному железнодорожнику», а также высокого звания «Заслуженный работник транспорта РСФСР».

В вагонном участке Москва-Ярославская Петру Ивановичу открыта памятная мемориальная доска на здании резерва проводников. Дочь героя, Марина Петровна, вспоминает: «У нас была невероятно крепкая, любящая семья. Кстати, родители познакомились именно в поезде. Отец руководил поездной бригадой, а мама путешествовала как пассажир (с железной дорогой она не связана, всю жизнь была медицинским работником). Папа был очень заботливым, прекрасно готовил, его коронным блюдом были пирожки — с мясом, с капустой. А еще был прекрасным дедушкой для моего сына и даже брал своего внука на парад в честь 9 Мая».

Андрей Пантелеевич Тульников (1923—2015)

Андрей Пантелеевич прошел всю войну, участвовал в освобождении Сталинграда. Служил командиром разведки, не раз уходил в глубокий тыл врага и доставлял ценные сведения советскому командованию. При выполнении очередного задания под Львовом группу Тульникова предала местная жительница. На людное место фашисты согнали все население. И когда пленные уже стояли на табуретках, тишину разорвали автоматные очереди. Это пришли на помощь друзья-разведчики.

Позже Андрей Тульников участвовал в боях за Польшу. Он вспоминал о том, как его вызвал к себе Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев и дал ответственное задание — уйти с десантом в тыл врага, захватить плацдарм на правом берегу реки Одер и дать возможность переправиться советским войскам. Трое суток удерживали разведчики завоеванный плацдарм. Фашисты предпринимали одну попытку штурма за другой, но так и не смогли его взять. За это задание Андрей Тульников получил звание Героя Советского Союза и воинское звание старшего лейтенанта. А сейчас именем героя назван поезд № 109/110 сообщением Астрахань — Санкт-Петербург.

Династия Малей

Потомки династии Малей и сегодня работают на железной дороге, а общий стаж в отрасли всех представителей семьи — более 460 лет. Основатель династии Алексей Кондратьевич Малей в годы Великой Отечественной войны работал в вагонном депо Горький-Московский на очень ответственном участке: был мастером пункта оборудования воинских вагонов. Алексей Кондратьевич трудился в депо 38 лет, с 1918 по 1956 год. За большой вклад в развитие железнодорожного транспорта награжден орденом Ленина. Его старший сын Борис Малей был призван на фронт, после возвращения работал в депо слесарем-инструментальщиком.

Средний сын Николай Малей до ухода на фронт, как отец и старший брат, служил в вагонном депо Горький-Московский слесарем. На фронте был разведчиком. К сожалению, 16 июля 1943 года Николай погиб.

Единственная дочь Алексея Кондратьевича Вера, в замужестве Боровикова, тоже связала жизнь с железной дорогой и много лет работала в отделе кадров. Годы войны стали особенными в ее трудовой биографии: довелось и пути восстанавливать, и дежурить на предприятиях, и охранять железнодорожный мост по ночам, и грузить лес. Как вспоминала Вера Алексеевна, «работали за мужчин, которые ушли на фронт».

Младший сын Владимир Малей уже в 13 лет помогал старшим товарищам в депо: подметал полы, отапливал вагоны. В 1943 году 15-летний подросток стал учеником токаря. Практически все работники ушли на фронт, ремонтировать вагоны было некому. Ремеслу учился быстро, наравне со взрослыми работал по 12 часов в сутки, а то и больше. Готовил детали для воинских вагонов. Владимир Алексеевич Малей прослужил на железной дороге 46 лет. За тяжелый труд в военные годы награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и медалью «За трудовое отличие». Свою любовь и преданность железнодорожному транспорту Владимир Алексеевич прививал молодому поколению железнодорожников.

Благодарим Студию военных художников имени М.Б. Грекова и лично художника Дмитрия Александровича Ананьева за помощь в подготовке материала.

Статьи по теме:

Свежие комментарии