Она была человеком настроения, а я как руководитель театра — человеком планирующим. У нас гастроли...

Она была человеком настроения, а я как руководитель театра — человеком планирующим. У нас гастроли через месяц, а ей в это время другой режиссер предлагает быстренько сыграть в его антрепризе.

Люба вдруг отменяет у нас спектакли.— Есть нечто, что сделало мою жизнь колоссальным подарком. Это встречи с фантастическими людьми. Среди них есть имена никому не известные, а есть те, кого знает весь мир. Например Булат Шалвович Окуджава, Константин Михайлович Симонов, Андрей Андреевич Вознесенский, Чингиз Торекулович Айтматов, а дальше я перейду к огромному списку артистов, и мы с вами не разойдемся неделю. Благодаря таким встречам я сочинял перспективу собственной жизни, которая в итоге стала реальностью, но не сразу, а спустя двадцать — тридцать лет. Вообще, мне в жизни очень повезло.

Первый подарок — это знакомство с фантастическими художниками Ивницкими — Михаилом Борисовичем и его женой Зоей Александровной. О них почти никто не знает, но эти два человека определили мою судьбу. Мне было всего тринадцать, когда я впервые попал в их дом в Одессе и увидел стены — от пола до потолка заставленные книгами. Услышал всякие незнакомые слова: Пастернак, Цветаева, Ахматова, Блок...

Когда Зоя Александровна села к роялю — до этого я никогда даже не видел рояля! — и заиграла «Лунную сонату», из моих глаз полились слезы. Впервые в жизни плакал от музыки... Я понял тогда, что неправильно живу.

Мне было жутко стыдно за то, что не знаю ничего! Хотя учился уже классе в седьмом.Я, конечно, не собирался быть режиссером, думал поступать в Одесский институт инженеров водного транспорта либо в Высшее мореходное училище. Учился плохо, но был уверен, что должен руководить каким-то кораблем. Еще была одна тайная мечта — стать писателем. С первого класса я писал поэмы и отсылал их в редакции газет. Оттуда мне вежливо отвечали, что не стоит продолжать.

Все же я окончил ГИТИС и еще на четвертом курсе попал в «Современник». Театр на Таганке, «Современник», какое-то время Театр имени Ленинского комсомола, пока там был Анатолий Эфрос, были тогда самыми модными драматическими театрами Москвы. Эти театры дружили, приходили друг к другу на дни рождения и обменивались капустниками. В «Современнике» капустники ставили в основном штатные режиссеры — Валерий Фокин и я.

Недавно в Интернете выложили один из таких юбилейных капустников: поздравление «Современника» в честь десятилетия Таганки. Там я кудряв, черноволос, строен, молод, сегодня неузнаваем. И вспомнил, как за две недели до этого Таганка поздравляла «Современник» с восемнадцатилетием. Я ставил этот капустник и репетировал с Владимиром Высоцким. Перед выходом на сцену Владимир Семенович передал мне бумажку с текстом, который он исполнял. Это была его автопародия: «Ни Любимов, ни ВолчЁк, ничего не свято, вы молчок и мы молчок... все не так, ребята». Я не сохранил эту бумажку, к сожалению. Но запомнил текст на всю жизнь.

Мы делили в «Современнике» крошечный кабинет с моим товарищем, прекрасным режиссером Валерием Фокиным, там сочиняли инсценировки, встречались с артистами. Чтобы вы представили размер, скажу, что сразу от двери вы попадали за стол, а когда поднимались из-за него, то сразу выходили. Потом я работал штатным режиссером у Юрия Петровича Любимова несколько лет. Любимов был в самом расцвете, окружал себя талантливыми молодыми режиссерами — нас было человек десять, почти все стали серьезными профессионалами: Анатолий Васильев, Сергей Арцибашев, Юрий Погребничко и другие.

Очень везло мне и с артистами. В «Современнике» в моем первом спектакле «Из записок Лопатина» играли Табаков, Даль, Райкин, Богатырев, Галина Борисовна Волчек, Мягков и так далее. За эту работу я как режиссер-постановщик получил высшую театральную премию. В середине семидесятых не было никаких «Золотых масок», были премии правительственные, государственные. Практически все мои первые работы оказались отмечены наградами.

— С чем связан такой прорыв, как вы сами расцениваете? Много талантливых ребят пробивают место под солнцем, но не всем везет.

— Первое — это подарок судьбы, как я уже сказал. Ведь мог не оказаться, не сделать, не познакомиться, не узнать. Второе — я обладаю одним важным качеством, простите, что это звучит хвалебно, но мои фантазии практически всегда реализуются. Поясню: допустим, я воображаю некую ситуацию, которая нормальному человеку будет казаться глупостью, иронией, «не может этого быть!», а для меня — возможностями. Я их не упускаю.

Тридцать с лишним лет назад я шел вместе с моей хорошей знакомой, чиновником управления культуры Мариной Дружининой по Неглинной и остановился у дома 29... Подумал неожиданно, что в этом старинном обветшалом особняке вышел бы неплохой театр. В то время там располагалось издательство «Высшая школа», а до того — зубная поликлиника. Говорю Марине: «А давай-ка зайдем!» Зачем и что я там скажу — не имел ни малейшего представления.

На входе стоял охранник. Он спросил:

— Вам куда?

Я почему-то ответил уверенно, что в профсоюзный комитет.

— Вас что, там ждут?

— Да, конечно ждут.

Он куда-то позвонил, мы поднялись по лестнице, навстречу вышла женщина. Я представился, сказал, что режиссер «Современника» и хочу создать свой театр. Рассказал, что только что снял телевизионный фильм «Пришел мужчина к женщине», где сыграли знаменитые артисты Альберт Филозов и Любовь Полищук:

— Смотрели? Я хотел бы этот спектакль играть в вашем помещении, здесь ведь есть сцена?»

Дама ответила, что сцена непрофессиональная, неудобная, а зрительный зал заставлен диссертациями, там склад. Я говорю, что это ничего, нас устроит даже три-четыре ряда. Ее заинтересовал «Современник»:

— Знаете, нашему издательству через полгода исполняется пятьдесят лет, мы готовим большой концерт. Может быть, вы поможете нам и привезете несколько артистов — Евстигнеева, Ахеджакову, Гафта?

Я говорю, что не просто помогу, а сделаю концерт, которому позавидует Кремлевский дворец съездов:

— Я вам гарантирую хоть Пугачеву, кого хотите, при одном условии, что вы дадите нам здесь играть.

Она подняла трубку и сказала:

— Михаил Иванович, я зайду к вам с товарищами.

Мы отправились в кабинет к директору «Высшей школы», где сидел немного выпивший Михаил Иванович. Дальше я все пропускаю, но через неделю мы начали репетировать «Пришел мужчина к женщине». Каждую неделю я заходил с бутылочкой коньяка к этому Михаилу Ивановичу. И с каждым моим посещением зал увеличивался на один ряд, а стена издательства сдвигалась.

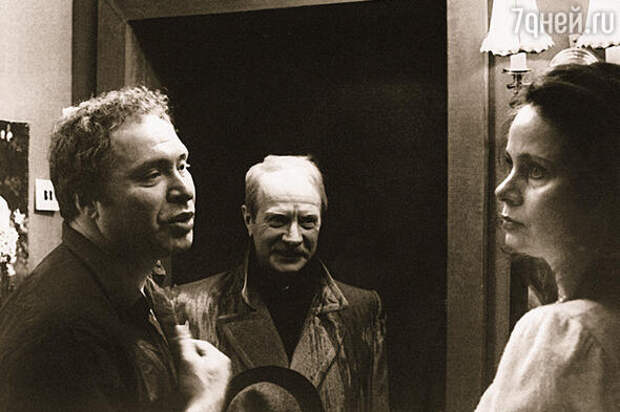

Вскоре мы открылись как театр «Школа современной пьесы», начались счастливые годы. Если вы посмотрите прессу тех времен, то прочитаете, что на шлягер «А чой-то ты во фраке?», где играли Филозов, Полищук и Алексей Петренко, не могли попасть даже члены ВТО. И директор Дома актера Маргарита Эскина просила меня сделать спектакль специально для артистов. У нас всегда были переполнены залы. Неожиданно люди очнулись от голода, продовольственных талонов, проблем и пошли в театр. После «А чой-то ты во фраке?» мы выпустили «Уходил старик от старухи» с Михаилом Глузским и Марией Мироновой, «Без зеркал» с Мишей Ефремовым и Ольгой Яковлевой.

— Иосиф Леонидович, похоже, вы следуете тактике: «Ввяжусь в бой, а там видно будет!» С чего вдруг знаменитые на всю страну актеры пошли выступать на юбилее какого-то там издательства? Или вы пообещали и не сделали?

— Всех, кого пообещал, привез. Кроме Пугачевой. Я работал с огромным числом артистов, у меня в «Современнике» вышел к тому времени десяток спектаклей. Кроме этого, я всегда был убедительным, это моя профессия.

— Артисты выступали бесплатно?

— Бесплатно. Самым сложным оказался Евстигнеев, он сказал: «Понимаешь, старик, я никогда не участвую в концертах...» — и рассказал байку о том, как его, студента театрального, освистали на целине. Из кузова грузовика с опущенными бортами он стал читать работягам сложнейшую прозу, и они минут через пять закричали: «Сука, уйди со сцены».

Я сказал: «Евгений Александрович, я вас люблю. Вы же ко мне хорошо относитесь? Давайте тогда договоримся так. Вы просто выйдете в этом концерте, не скажете ни единого слова, поклонитесь и все. Но вам будут долго рукоплескать». Он удивился и... согласился.

И вот — концерт, который проходил в здании Дома политпросвещения на Трубной площади. На сцену выходили звезды за звездами: Гафт, Леня Филатов, Валера Золотухин, Марина Неелова, Костя Райкин, Любовь Добржанская — вы ее помните по роли мам Жени Лукашина и Юрия Деточкина. Певцов полно было. Пугачевой не было, но был Леонтьев. Перед тем как пригласить на сцену Евстигнеева, я вышел к публике: «Знаете, я очень хотел, чтобы к вам пришел артист, которого вы все приветствовали бы шквалом аплодисментов. Дело в том, что этот артист принципиально не выходит на эстраду, не читает стихов и рассказов. Но мы с вами совсем недавно посмотрели фантастический фильм «Собачье сердце», поэтому актер все же выйдет к вам!» Начались безумные овации, зрители ликовали. Евгений Александрович Евстигнеев смущенно стоял и кланялся.

— В начале девяностых вышел спектакль, который стал визитной карточкой ШСП — «А чой-то ты во фраке?» с Филозовым и Полищук. Как вы их заполучили?

— Они были безработными. Филозов до этого играл у Анатолия Васильева, выдающегося режиссера, с которым мы дружим со времен ГИТИСа. И вот Васильев с Филозовым расстался. Мой гениальный друг считает, что артист и режиссер не могут работать вместе дольше трех-четырех лет, поэтому менял труппу, периодически всех увольнял. Я ему говорил:

— Что же ты увольняешь Алексея Петренко, Васю Бочкарева, Альберта Филозова, Юру Гребенщикова, Аллу Балтер, Милу Полякову, это же большие артисты?!

А он отвечал:

— Понимаешь, они перестают удивляться мне, моей новой находке, перестают меня слышать, им со мной скучновато.

Васильев — гений. Но Филозов остался без работы и однажды пришел ко мне в «Современник». Сказал — помоги, сделай какую-то антрепризу, чтобы денег заработать, надо семью кормить. Мы с ним начинали когда-то в Театре Пушкина замечательную пьесу Семена Злотникова «Пришел мужчина к женщине». Я хотел, чтобы ее сыграли Альберт Филозов и Вера Алентова. Но мы ей не понравились — ни я, ни Филозов, она сказала, что мы какие-то сексуальные маньяки.

— Чем вы шокировали Веру Валентиновну, стесняюсь спросить?

— Я стал ей рассказывать, о чем думает женщина, когда вечером с бутылкой вина к ней приходит мужчина. Она сравнивает этого мужчину с другими, которые были до этого. Для Алентовой это было откровением. Она сказала, что вышла замуж всего один раз, еще студенткой, за Меньшова, и никого ни с кем не сравнивает, это же невозможно!

Я начал рассказывать о жизни одинокой женщины, о том, что перед тем как к ней придет мужчина, она проверяет шкаф, смотрит, целые ли простыни, отглажены ли, нет ли дырочек на них.

Кстати, когда уже позже я ставил этот спектакль в Швейцарии, артистка сказала:

— Господин режиссер, возле кровати стоит тумбочка, я же должна туда главное положить.

— Что?

— Презервативы.

Я смутился, но сказал, что хорошо. А тут смутилась Вера Алентова и сказала, что мы с Филозовым маньяки. Ее шокировало буквально все. Даже первая реплика.

— Какой у вас рост? — спрашивает героиня.

— Рост?.. В смысле... в каком?..

— В прямом.

— В прямом у меня нормальный рост.

Когда мы начали репетировать, Филозов покраснел, Алентова выбежала, бросилась к главному режиссеру и сказала, что с этими маньяками она работать не будет. И мы забыли о пьесе на несколько лет.

Все это я вспомнил, когда увидел Филозова. В то же самое время из Театра миниатюр, сейчас он называется «Эрмитаж», ушла Любовь Полищук. Я знал ее много лет и даже в ГИТИС заставил поступить на курс к Олегу Павловичу Табакову. Она была без образования, жутко ругалась матом, вернее только матом и разговаривала. Любу я заметил в Театре миниатюр, куда она пришла из «Мюзик-холла». Была вся такая красавица и ничего толком на сцене не умела. Но, правда, очень смешно читала монологи Жванецкого. Так вот, я позвал ее играть с Филозовым пьесу «Пришел мужчина к женщине».

— Я слышала, что Жванецкий никому из женщин, кроме Полищук, не писал. Рассказывали, что она ему очень нравилась.

— Да... Люба Полищук была с бешеной внутренней энергией. Бешено эмоциональна, бешено конкретна, очень объемна. Даже тогда, когда молчала. Она из тех актрис, которые не создают персонаж, Люба — и есть персонаж. Если я беру ее на роль Дездемоны, то понимаю, что вот — это Дездемона, а не артистка Полищук, понимаете?

Как-то предложил ей играть в «Чайке», которую уже поставил в Америке. Спросил, читала ли она пьесу, она ответила, что нет. Дня через два говорит: «Слушай, это такая фигня, скучища невозможная, три страницы осилила и заснула». А дальше произошла смешная история. Вдруг случайно попалось на глаза ее интервью. На вопрос про творческие планы она вдруг говорит:

— Наш главный режиссер Иосиф Райхельгауз предложил мне главную роль в пьесе «Чайка».

Ведущая уточняет:

— В этой пьесе две равные роли, Аркадина и Нина, вы кого будете играть?

Она твердо повторила:

— Главную роль.

Ведущая упорствует:

— Как режиссер ставит? Как историю об Аркадиной или о Нине?

И тут Люба выдала:

— Я что, непонятно сказала? Я буду играть главную роль!

Она пьесу до того момента так и недочитала.

Люба была очень импульсивна, необузданна и... необразованна. Она хотела стать другой, но у нее долго не получалось.

— Какой?

— Манеры изучала, запоминала, где лежит ложка на столе, где вилка. Наш театр был популярен, мы ездили на гастроли, нас принимали в посольствах, необходимо было держать фасон. Как-то полетели в Израиль. В самолете стали разносить выпивку: женщинам вино, мужчинам водку.

— В эконом-классе?

— В экономе конечно. Слышу Любин голос: «И мне водки!» Бортпроводница говорит, что у нас тут все строго, женщинам вино. И вдруг со всего самолета мужчины стали передавать Любе водку. Я не успел опомниться, как она уже метала одну за другой, пока не рухнула. Не могла остановиться. Люба была веселой и лихой. И... неоднозначной. Иногда я очень на нее обижался.

— За что?

— За то, что она была человеком настроения, а я как руководитель театра — человеком планирующим. У нас гастроли через месяц, а в это время ей другой режиссер предлагает быстренько сыграть в его антрепризе. Люба вдруг отменяет у нас спектакли. Она мне честно говорила: «Мне за один выход заплатили столько, сколько ты мне платишь за месяц, а я давно хотела купить вот эту кожаную куртку». А у нас государственный репертуарный театр, это не место заработка. Хороший артист должен ценить ансамбль, режиссера, место, атмосферу, уровень. Для меня это принципиально.

Я ее стыдил: «Люба, мы же с тобой и с Филозовым этот театр придумали, ну как так можно?!» В результате все же разошлись... Непросто руководить труппой, где одиннадцать народных артистов и пятнадцать сверхзвезд. Кого-то нужно уволить, чтобы остальные вели себя нормально.

До того как создавать этот театр, я много лет проработал рядом с Галиной Борисовной Волчек, а потом еще несколько лет с Юрием Петровичем Любимовым. Я поставил несколько спектаклей в крупнейших театрах мира: в национальном театре Израиля, в Швейцарии, во Франции, в Нью-Йорке. Одним словом, имел опыт, чтобы руководить большой труппой, и давно понял, что не стоит играть с коллективом ни в какие игры, все должно быть ясно, понятно, открыто.

После того как мы расстались с Любой Полищук, Таня Васильева стала ведущей артисткой нашего театра, она и до сих пор ею является. Но Таня в отличие от Любы если сказала да, то мир может перевернуться — она сдержит слово. Таня точна, внятна, последовательна и вообще умница и красавица. Я ее знаю со студенческих лет. Самое главное для меня, что Таня никому не завидует, она ни с кем не соревнуется, уверена в своем уровне. Они с Полищук дружили до последних Любиных дней.

— В этом году Полищук исполнилось бы семьдесят три. Если вспомнить какую-то наиболее яркую историю о ней, что первым приходит в голову?

— Как мы в первый раз прилетели в Израиль в феврале 1990-го. В Москве разруха, нет еды, магазины пустые, а в Израиле солнце, тепло. Нас поселили в гостинице на берегу моря. Сидим на набережной, выпиваем, греемся на солнышке, вода плещется, хорошо... За соседним столом расположилась группа израильских военных, и вдруг от них нашему столу передают шампанское, потом розы. Говорят, что просили передать вот этой женщине.

Дальше к нашему столику подошел человек, который представился генералом, командующим военно-воздушными силами. Сказал, что приехал из России двадцать лет назад, но смотрит все русские фильмы, знает Любу и что та — женщина его мечты. Она выслушала, засмеялась и сказала, что если ты такой умный, то вызови вертолет. Поразительно, но спустя несколько минут на набережной приземлился военный вертолет и унес Любу вместе с генералом в небо. Они полетали, Люба вернулась за столик. Она была свободной — внутренне свободной... Это уже спустя годы встретила своего будущего мужа, Сергея Цигаля, и остепенилась.

— Вы успели с ней проститься? Ведь Полищук долго болела...

— Ее болезнь была здесь, в этом театре. Мы ей сколотили специальную жесткую кушетку, на которой она лежала в антракте. Тянули время, не давали третий звонок, чтобы подольше отдохнула. Ей было очень трудно двигаться, но она играла и как безумная снималась. Я спрашивал — ну зачем?! Она уже проходила химиотерапию, носила парики. Но ей очень хотелось играть, и кажется, она не верила в то, что не сможет выкарабкаться.

— Как она себя вела в тот тяжелый период своей жизни?

— Сопротивлялась. Со мной то же самое было, когда пять лет назад сказали, что у меня онкология, четвертая стадия, проживете максимум полтора-два месяца. Попечительский совет театра оплатил мое лечение, я перенес четыре операции. После каждой меня приводили в чувство дочери и сестра, которые были все время рядом. Я был слаб, но даже в бреду присутствовала уверенность, что жив и здоров, что буду работать дальше. Так и Люба... Ей очень помогал ее замечательный муж, мой товарищ. Сережа ездил с нами на гастроли, он очень ее любил.

— Иосиф Леонидович, у меня такое ощущение, что Татьяна Васильева — человек резкий и непростой. Я ошибаюсь?

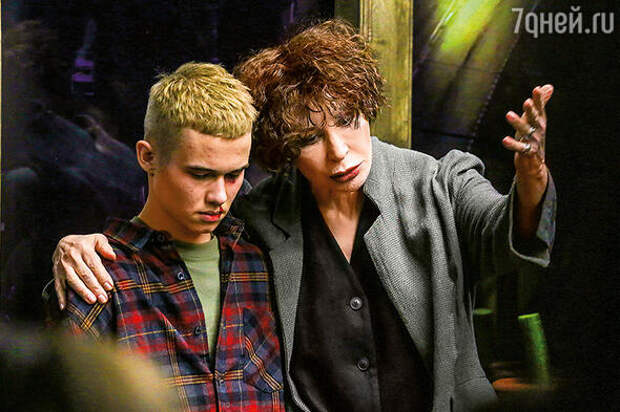

— Для меня она идеальна. Расскажу о недавней нашей совместной работе. К нам в театр пришла пьеса Олега Маслова «Бешеный хворост». Я прочел и подумал, что это грандиозно. Позвал Васильеву, Веденееву, других своих любимых актрис и прочитал им пьесу. Все как одна сказали, что это скучища, фигня. Спросил Васильеву: мол, как твое мнение? Она говорит, что слабый текст, неинтересно. Тогда я говорю двум Таням:

— Я уверен, что получится спектакль, на который будет ломиться народ, который получит много премий. Ваше право согласиться со мной репетировать или отказаться, но я точно буду это ставить.

Первой ответила Васильева:

— Мы с тобой уже выпустили столько спектаклей, у нас не было ни одного провала, но я честно скажу тебе — не верю, что получится что-то хорошее. И все же — ставь! Я участвую.

Так же мне чуть позже сказала и Веденеева — давай попробуем. Мы с ними на «ты», это мои подруги. Они репетировали, до последнего прогона говоря, что это завал. А я им: «Девки, вы дуры». Мы позвали зрителя и получили восторг, аплодисменты. Спектакль аншлаговый, каждый раз зал забит битком.

— Мне «Бешеный хворост» тоже понравился, не понимаю, почему Татьяны в него не верили. Они обе репетировали в полную силу?

— Играли как я просил. Надо отдать должное и одной и второй: уже после первого спектакля обе сказали, что я победил и они потрясены. С ними играют и мои студенты, главную роль — студент третьего курса Рузиль Минекаев, у него это вообще дебют.

— Васильева вам досталась после Театра сатиры?

— Она досталась уже от всех. Она и в Сатире, и в Маяковке играла, у нее была куча проектов. Наше сотрудничество по большому счету вышло случайным. Люба Полищук в результате не стала репетировать «Чайку». Я ее поставил в Нью-Йорке, получил там театральную премию, вернулся в Москву. Запись спектакля, в котором играла одна голливудская звезда, показал Васильевой без задней мысли, потому что вообще не собирался возвращаться к чеховской «Чайке». У нас все же «Школа современной пьесы». Неожиданно Таня сказала, что хочет, чтобы я поставил эту пьесу с ней. Была убедительна, говорила, чтобы я придумал что угодно, ей хочется в этом сыграть.

Тогда я решил взять пьесу Бориса Акунина — детективный сиквел чеховской комедии, а потом еще решил, что надо заказать Александру Журбину мюзикл — и у нас будет не одна «Чайка», а три! «Тебе придется все это играть», — сказал я Тане. Она согласилась и сыграла грандиозно трех Аркадиных в разных жанрах.

— Давайте вспомним замечательного Альберта Филозова, у которого в этом году был бы юбилей. Когда я смотрю фильмы с его участием, каждый раз ловлю себя на мысли, что он будто бы не вписался в новое время.

— Может быть... Мы с ним дружили много лет, со времен Театра Станиславского. Альберт играл в «Автопортрете», первом моем спектакле, который я считаю одним из лучших в своей режиссерской жизни. Потом я назначил его на главную роль в спектакле «Взрослая дочь молодого человека». Мы дружили до его последних дней, я сидел у его кровати, а он умирал от онкологии... Когда заболел, его вылечили, сказали, чтобы каждый год проверялся. Когда через год врачи подтвердили, что все нормально, остановился, решил, что опасность миновала, а зря.

Альберт был религиозным, молился, читал специальную литературу. Наши дома расположены по соседству, в одном поселке. Недалеко маленькое сельское кладбище, где похоронены мои родители, мы с ним туда летом ездили на машине. Он ложился на траву рядом с могилами и говорил, что ничего страшного в смерти нет. Мы часто разговаривали на эту тему. Я признавался, что завидую ему, он сразу в рай попадет, да и вообще знает, что дальше будет. Я же нахожусь в полной уверенности, что на могиле родителей когда-нибудь просто появится третий камень, и все.

Альберт часто приходил в гости, когда были живы мои родители. Он их любил... Выпивал с папой, с удовольствием ел то, что готовила мама, приводил своих дочек купаться в нашем бассейне. Жил в своем измерении, иногда странновато проявлялся. Например приезжаем на гастроли, нас сажают в автобус и водитель включает какую-нибудь радиостанцию с плоскими шуточками. Альберт визжал: «Немедленно выключите» — он от подобного просто с ума сходил.

— У всех актеров расшатанная нервная система.

— Точно. Он много лет пел в церковном хоре, еще и поэтому не воспринимал многие вещи, на которые обыватель смотрит просто. Человеком был замечательным, высоконравственным, образованным. Очень много читал, слушал музыку, любил джаз. Если в каком-то театре, где мы гастролировали, видел пианино, садился и играл. Час, два... Играл средне, но зато с любовью. Он был прекрасным педагогом, преподавал до конца жизни, студенты его обожали.

— Деньги ему были важны?

— Нет, никогда. Он ни разу не спросил, почему у него такая-то зарплата. Это Люба интересовалась, ей казалось, что я артистам недоплачиваю. Она нередко просила Альберта, чтобы он ее поддержал в своих требованиях, он отказывался, ему было неловко.

— До конца жизни в «Школе современной пьесы» проработали и легендарные Михаил Глузский с Марией Мироновой.

— Миронова умерла в тот день, когда должен был идти спектакль «Уходил старик от старухи». Я думал, что зрители сдадут билеты, но нет, был полный зал, все вошли и сели на места. Я попросил, чтобы платье Марии Владимировны вынесли на сцену, где уже была установлена декорация. Мы — Глузский, Филозов и я — вышли и стали рассказывать о Мироновой. После ее ухода мы попробовали ввести на эту роль Вию Артмане. Спектакль на двоих «Уходил старик от старухи» очень любила публика, но вышла ерунда. Вия еле говорила по-русски, давно забыла язык. Я попросил ее почитать текст. Она начинала строчку и останавливалась, что-то вспоминая. О том, как работала в Риге, как там плохо относятся к русским и как ее лишили квартиры и машины.

Глузский с ума сходил! В очередной раз, когда они стали читать, Артмане вдруг сообщила: «Вы знаете, когда я была молодой, мы были на гастролях в Театре Вахтангова. После спектакля за кулисы пришел ваш министр культуры и предложил мне работать в Москве. Не помню, кто был тогда министром...» Глузский не выдержал: «Что тут помнить, Луначарский!» Называл он ее исключительно Вией Фрицевной.

С самим Глузским была невероятная история, когда он лежал в больнице, причем в реанимации, у него почти отнялись ноги, а у нас заявлена «Чайка» и все билеты проданы... Его герой по действию пьесы вставал с инвалидного кресла и убегал. Понимаю, что надо все отменять, и позвонил за день до спектакля Михаилу Андреевичу предупредить. Он вдруг говорит: «Попрошу сына, он меня выкрадет и привезет. Ставь декорации». И действительно уговорил своего сына Андрея, тот за час до начала привез отца в «жигулях», мы на руках внесли Михаила Андреевича и посадили в кресло. Так и сыграл. Когда начались аплодисменты, он вдруг неожиданно встал, поклонился и не смог дальше идти... Его подхватили, унесли за кулисы, отвезли в больницу, в ту ночь ему ампутировали ногу, через месяц он умер.

— Какая мощь в человеке!

— Я так его любил... Вы бы слышали, какие они с Мироновой шуточки отпускали! Я рассказываю об этом в своих книгах. Гастроли в Риге, мы в Юрмале. Раннее утро, море. На пляж выходит Глузский в длинных трусах. Вдруг я вижу, что в белой ночной сорочке на балконе появляется Миронова. Говорю Глузскому: «Вон, смотрите, ваша Джульетта».

Он без секунды сомнения разворачивается в ее сторону:

Им по незнанью эта боль смешна.Но что за блеск я вижу на балконе?Там брезжит свет. Джульетта, ты как день!..

И она отвечала ему шекспировскими строчками! Я чуть не плакал, наблюдая за великими стариками...

В этот момент подъехал мотоциклист, на сиденье за спиной у него была привязана охапка роз. Останавливается и сообщает, что министр культуры Латвии просил передать розы для Марии Мироновой. Она, услышав, отреагировала. «Ромео, я жду тебя!» — крикнула парню.

Когда я привел Миронову первый раз в наш театр и решил зачем-то объяснить, что это за уникальное историческое здание, она меня прервала: «Деточка, когда не то что тебя, когда твоих родителей не было на свете, вот здесь, в большом зале ресторана «Эрмитаж», стояли пальмы, столы с накрахмаленными скатертями, у каждой тарелки лежало по девять вилок и ножей. Мой папа приводил нас на воскресные обеды. В этой ложе пел Шаляпин, Качалов читал стихи, а мы учились есть и слушать, поэтому не надо мне рассказывать, где и что здесь».

Мария Владимировна была и мастером розыгрышей. Мы приехали в Таллин играть в русском театре. Сидим за кулисами, артисты отдыхают, чай пьют. Вдруг входит девочка и говорит:

— Извините, я из газеты «Молодежь Эстонии», хочу взять интервью у руководительницы театра госпожи Райхельгауз.

Я только хотел сказать, что я не госпожа, как Миронова говорит уверенно:

— Да, пожалуйста, я вас слушаю.

— Госпожа Райхельгауз, я хочу спросить, какие у вас творческие планы?

— Я не просто режиссер театра, еще и актриса... Вы пьесу «Гамлет» читали? — Девочка сказала, что да, она знает эту пьесу. — Вот я хочу ее ставить и играть в ней. Там, если помните, есть интересная сцена, когда Гамлет протыкает ковер и зритель слышит звук падающего тела. Это тело я и сыграю. Это моя творческая мечта.

Мы повалились от смеха!

— С Мироновой было сложно в общении?

— Нет. Я обо всех артистах могу сказать, что мне с каждым было очень легко. Чем артист мощнее, талантливее, индивидуальнее, тем он лучше и правильнее общается с режиссером. Чем круче артист, тем проще с ним работать.

— Но кто все же был самым сложным?

— Гафт. Еще у меня была стычка с Олегом Далем, я ему предлагал определенный рисунок роли, но он не соглашался, делал по-своему, и мы расстались. Назначил на эту роль Константина Райкина, с которым мы очень дружили. В юности, когда приезжали куда-нибудь на гастроли, жили в одной комнате, обсуждали самые разные вопросы. Я был в курсе его влюбленностей, он — моих.

Несколько раз я приходил к ним домой на обеды. Я уже был режиссером театра «Современник», но глядя на сидевшего во главе стола великого Аркадия Райкина, смущался, волновался. Он говорил: «Попробуйте вот этот салатик». Но никакой салатик в горло не лез, конечно.

— Вы вроде бы дружили и с Богатыревым?

— С Юрой Богатыревым я жил вместе в одной коммунальной квартире на восемь комнат в общежитии «Современника». И когда ночью звонил Гафт, чтобы я ему напомнил эпиграмму, просыпались все. Богатырев чаще всего не спал, поэтому шел к телефону. Гафт говорил: «Иосю позови» — и Юра меня будил. Я брал трубку и слышал: «О, старик, хорошо, что не спишь». Я до сих пор помню ряд эпиграмм Гафта, которые нигде не были опубликованы.

Гафт играл Лопатина —главную роль в моем первом спектакле. Мы часто гуляли вместе, говорили о литературе, на этом и сошлись. Он много раз меня посылал куда подальше, дискредитировал, объявлял профнепригодным, но через несколько минут называл гением, лучшим режиссером мира, знатоком. Я первым опубликовал в газете «Молодежь Эстонии» штук двадцать эпиграмм Гафта и написал к ним целую статью.

— В чем трагедия Богатырева, как вам кажется?

— Богатырев очень талантливый... Однако по тем временам его нетрадиционная ориентация была осуждаемой. Он это, кстати, не скрывал, а мы тогда ничего в этом не понимали. Мы с Юрой очень дружили, он был очень интересным человеком. Посмотрите его фильмы, они замечательные. Мы хотели сделать спектакль по потрясающей пьесе Саши Ремеза, где он сыграл бы художника и на сцене создавал бы портрет, Юра был прекрасным художником. Эту пьесу я показал Волчек, она ничего не поняла, ставить не разрешила. Потом я уже ушел в свой театр, Юра — во МХАТ, мы редко встречались.

Знаю, что он часто выпивал, болел под конец, сердечные все эти дела... Ефремов заставлял его много работать, он и работал. Я заходил несколько раз в его новую квартиру, там было то же самое, что и в общаге: все завалено рисунками, эскизами, набросками, книгами. Когда ему было лет двадцать пять, они подружились с Волчек, та была его старше лет на пятнадцать. Они гуляли, рассказывали друг другу что-то. Стены ее кабинета были увешаны картинами Юры.

— Вы сказали, что не сошлись с Олегом Далем характерами. Столько лет прошло с его ухода, больше не появилось актера такой же тонкой природы, органики?

— В нем было нечто, что нельзя объяснить до сих пор. Я написал о Дале небольшую статью, которая называлась «Сейчас я встретился бы с ним по-другому». Теперь понимаю, какого он был масштаба, одаренности, а тогда — нет, поэтому и надавил — делай так и так. Он меня выслушал и сказал: «Можно я покажу вам, как это надо играть?» И показал — очень интересно. Но я был самоуверенным, поэтому не преминул настоять на своем: либо мой рисунок в пьесе, либо нет. Олег Иванович ушел. Как я уже рассказал, его роль досталась Косте Райкину.

С Далем мы встретились и на спектакле «Двенадцатая ночь», который ставил английский режиссер Питер Джеймс. Я был ассистентом. Даль жутко злился. Он считал меня бездарным мальчиком, который непонятно как проник в «Современник». Он волновался, почему мне дают ставить, а ему — нет. Все время уходил из театра, уезжал в Ленинград, опять возвращался. Коллеги его не понимали и недолюбливали. В очередной его уход Гафт написал эпиграмму: «Уходит Даль куда-то в даль, не затерялся б там вдали, немаловажная деталь — он все же Даль, а не Дали».

— Вы рассказали о людях крупного масштаба, каждый из которых достоин огромного количества отдельных статей. С кем из них вам хотелось бы сейчас оказаться рядом и обсудить сегодняшнее время?

— Со всеми, о ком мы говорили. И с Филозовым, и с Полищук, и с Далем, и с Гафтом, и с Мироновой, и с Глузским. Я пока еще фурычу, а их нет. В то, что мы когда-нибудь ТАМ встретимся, — уже целая труппа собралась — я не верю.

Хотелось бы, но не верю... Я знаю, что Господь Бог находится внутри нас. Каждый человек — автор своей собственной жизни, каждый достоин журналиста, который возьмет у него интервью...

Статьи по теме:

Свежие комментарии